Des catégories comme outil d’exclusion.

Les catégories deviennent un véritable fléau. En prétendant vouloir guider, orienter les choix, elles les imposent suivant des divisions aussi mercantiles qu’arbitraires. Le paradoxe est que, lorsqu’on s’en sert pour restreindre les choix (c’est-à-dire éliminer des pans entiers de choses existantes) cette taxinomie fonctionne très bien. En revanche, dès qu’il s’agit de vouloir regrouper – ce pourquoi les catégories sont censées exister – de sérieux problèmes se présentent alors. Regardons par exemple les catégories de genres musicaux représentées dans les médias. Prenons même l’un des plus chics et « culturels » d’entre eux, Arte. Qu’y trouve-t-on ? :

Pop&Rock,

Musiques électroniques,

Hip-hop,

Metal,

Classique,

Opéra,

Jazz,

Musiques du monde,

Arts de la scène,

Musique baroque.

On notera qu’il n’y existe pas de case pour la création musicale contemporaine. Cette dernière pourrait entrer dans des catégories susmentionnées, par exemple la catégorie « classique » (la musique contemporaine est-elle un classique de demain ?), ou encore la catégorie « opéra » ou bien « musiques électroniques ». Cependant la visite de ces catégories susmentionnées révèle l’absence totale de création musicale contemporaine. La catégorie du « contemporain » ne renvoie pas à un style ni à un genre, c’est une catégorie temporelle. Et pourtant le terme « musique contemporaine » est bien connu. Il est aujourd’hui utilisé souvent comme repoussoir. La musique contemporaine regorge pourtant (si l’on y tient vraiment !) de nombreuses sous-catégories. Pour m’amuser, j’ai mis les noms de certains compositeurs pouvant être inclus dans ces catégories. Évidemment les listes sont incomplètes, et parfois aussi farfelues que la fausse encyclopédie chinoise inventée par Jorge Luis Borges (1). En voici un aperçu :

Sériel (Berio, Boulez, Nono, Stockhausen…)

Spectral (Dufourt, Grisey, Hurel, Levinas, Murail…)

Répétitif (Adams, Glass, Ligeti, Reich…)

Saturationiste (Bedrossian, Cendo, Robin…)

Concrète (Bayle, Henry, Parmegiani, Schaeffer…)

Bruitiste (Filidei, Lachenmann, Pesson, Romitelli…)

Minimaliste (Feldman, Gorecki, Johnson, Lucier, Pärt, Riley…)

Mixte (Francesconi, Holler, Malec, Maresz, Matalon, Manoury, Stroppa…)

Néo-tonal (Gorecki, Escaich, Henze, Lindberg, Penderecki, Saariaho…)

Computer-music (Barbaud, Cope, Chowning, Risset, Tenney…)

Aléatoire (Boucourechliev, Brown, Cage, Feldman, Xenakis…)

Théâtre musical (Aperghis, Ashley, Battistelli, Bussotti, De Mey, Kagel…)

Hörspiel (Goebels, Ferrari, Fourès…)

Etc. Etc. Etc.

On m’a parfois présenté en ville comme « compositeur de musique contemporaine »… comme s’il existait de nos jours des « compositeurs de musique baroque, ou médiévale » ! Dans une période post-historique, ce ne serait pourtant pas chose impossible. Un cas inquiétant est celui des œuvres des compositeurs de la Seconde École de Vienne, Berg, Schönberg et Webern. Leurs musiques sont toujours considérées comme « contemporaines » par beaucoup d’interprètes, d’organisateurs de concerts et de festivals puisqu’elles ne figurent guère dans les programmes des musiques dites classiques, ni sur les chaînes de radio (et de télévision) qui leur sont consacrées, alors qu’elles ont été, pour beaucoup d’entre elles, composées il y a un siècle, avant la première guerre mondiale. En revanche on ne les trouve pas non plus dans les concerts de musique contemporaine pour la raison que je viens d’évoquer juste auparavant. Écouter une œuvre d’Anton Webern sur Radio France est une chose carrément impossible de nos jours. Ne rentrant pas dans ces catégories, ces musiques ont peu à peu disparu de l’actualité. Il y a une raison à cela. Ces musiques sont, pour la plupart, non tonales. Comme c’est cette technique qui a fleuri dans l’après-guerre, où ces compositeurs étaient devenus des figures tutélaires, c’est à partir de ce critère d’atonalisme que s’est forgé le terme même de « musique contemporaine ». Nombreux sont aujourd’hui les compositeurs qui refusent cette esthétique et reviennent aux fondements tonaux, à la mélodie, à l’harmonie, et qui se dressent contre la génération des compositeurs nés dans les années 20. L’un d’eux va jusqu’à parler de ces derniers comme issus d’une « génération d’enfants gâtés » : Ligeti, Kurtág, Stockhausen, Xenakis ou Zimmermann : des enfants gâtés !

Les frontières des catégories deviennent de plus en plus floues à mesure qu’on cherche à y inclure des noms. Tout cela sous le fallacieux prétexte de donner des repères au public. Le modèle est celui du supermarché où il y a les allées pour les produits ménagers, les légumes, les boissons, poissons, viandes, etc. Mais, ici les catégories sont très claires. Comme il viendrait à peu de gens l’idée de « boire du poulet », ou « clouer des saumons », ces allées ont toute leur utilité car elles indiquent des catégories parfaitement étanches. Il n’en est pas de même avec les soi-disant catégories par lesquelles on aime tant à présenter les musiques. L’idée même de « catégorie » est inclue dans une autre catégorie « précise », dont le nom pourtant va dans le sens opposé : c’est le vague (2). Si l’on écoute bien, un des mots les plus répandus dans les publicités radiophoniques pour présenter tel ou tel spectacle ou artiste est « entre » : entre classique et jazz, entre musique populaire et savante, entre pop et musique du monde… On signale ainsi des frontières entre des catégories qui en sont dépourvues. En matières artistiques, en tant que réunificatrices, les catégories sont de plus en plus inopérantes si l’on réfléchit sérieusement sur leurs contenus. Plus on va s’approcher en détail de l’œuvre de tel ou tel compositeur, plus la catégorie dans laquelle on pensait l’inclure va devenir floue dans ses lisières. Mais, comme outil d’exclusion, les catégories ont encore de très beaux jours devant elles. Nul doute que les organismes culturels continueront à s’en servir avec avidité.

(1) On y lit que « les animaux se divisent en : a) appartenant à l’Empereur ; b) embaumés ; c) apprivoisés ; d) cochons de lait ; e) sirènes ; f) fabuleux ; g) chiens en liberté ; h) inclus dans la présente classification ; i) qui s’agitent comme des fous ; j) innombrables ; k) dessinés avec un très fin pinceau de poils de chameau ; l) et cætera ; m) qui viennent de casser la cruche ; n) qui, de loin, semblent des mouches. »

(2) Dans la catégorie du « vide » par exemple, dire : « ce soir le théâtre est vide » ne signifie pas qu’il n’y a rigoureusement aucun spectateur. Dire « le verre est vide » peut signifier, au contraire, qu’il ne contient rigoureusement aucun liquide. Un théâtre, rempli au cinquième de sa capacité, peut être considéré comme vide quand un verre, également rempli au cinquième, ne le sera pas. Voir à ce sujet l’excellent livre de Paul Égré : Qu’est-ce que le vague ? ». Vrin – Chemins Philosophiques, 2019.

* * * * *

Éloge de la connaissance musicale (8)

Visconti et la musique.

Luchino Visconti aimait la musique classique et romantique. Il n’y a pas à en douter. Dans Mort à Venise, c’est à Mahler qu’il s’agrippe. Il prend les 4 notes du début de l‘Adagietto de la 5ème symphonie, et il les aimaient tellement, qu’il nous les a rabâché à longueur de film, les transformant en une sorte de rengaine dans lequel le cinéma, malheureusement, se vautre assez souvent. Mais ceci est une affaire de goût et peut être discuté. Dans Ludwig : le crépuscule des dieux c’est bien sûr à Wagner qu’il s’en prend. Le personnage n’est montré que sous son jour profiteur et manipulateur. Il semble ne passer sa vie qu’à cela. Passons. Mais le plus intéressant est le détail historique. Il n’y a pas à douter non plus que lorsque Visconti montre des costumes, on peut être sûr que le moindre bouton de manchette, la moindre boucle d’oreille, la moindre perruque est le fruit d’une recherche précise afin d’être au plus près de la vérité historique. Je pense qu’il était imbattable sur ces terrains-là. Mais lorsqu’il il aborde la musique, c’est une toute autre histoire. Dans son film, Wagner fait la surprise à sa femme Cosima, venant d’accoucher de leur fils Siegfried, de faire exécuter Siegfried Idyll. Jusque-là la vérité est respectée. Cette œuvre pour petit orchestre dure une bonne quinzaine de minutes et Wagner l’a composé pour fêter la naissance de ce fils tant attendu. On voit donc des musiciens, debout dans l’escalier, jouer l’œuvre et le charme est total. Mais bien sûr, tous ces musiciens jouent sans partition et sans chef ! Ils connaissent l’œuvre par cœur car ils ont dû, pour cela, répéter pendant des semaines entières ! L’orchestre s’arrête, pour laisser la place à un petit dialogue, et reprend au beau milieu d’une phrase, comme par enchantement, toujours sans chef ni partition ! Qui peut croire à cela ? Pourquoi faudrait-il que la précision, la vérité, l’histoire et la mémoire soient toujours présentes quand, lorsque la musique advient, elles s’évanouissent ? La musique se produit spontanément et n’aurait guère besoin de cerveau pour exister !!!

* * * * *

Xenakis, les probabilités et la polyphonie.

(Réponse à une question qui m’était posée par Gaspar Kiejman sur l’héritage de Iannis Xenakis à propos du centenaire de sa naissance)

C’est l’aspect théorique qui me séduit le plus, chez lui. Xenakis a trouvé des solutions intéressantes, relatives à l’utilisation du calcul des probabilités, que je continue d’utiliser aujourd’hui. Cette solution correspondait à un problème fondamental de cette époque : la crise de la polyphonie. Son article La Crise de la musique sérielle remarquait que l’aspect discontinu de celle-ci provoquait une perte de la polyphonie ; les éléments musicaux se croisaient, comme des évènements sonores se promenant statistiquement, et il devenait impossible de les percevoir du point de vue de la polyphonie. Quitte à composer une musique perçue de manière statistique, autant la concevoir, selon Xenakis, de façon statistique. C’était sa plus grande contribution, plus pertinente encore que ses conceptions formelles et son langage musical, que je trouve par certains côtés trop amorphe, et qui me renvoie trop souvent la même image. De fait, il n’y a guère de polyphonie dans sa musique. Ses plus belles pièces se situent au début : Pithoprakta ou Herma, ainsi que des pièces plus rares comme Nomos Gamma pour 98 musiciens mélangés au public. Il avait la volonté de trouver de nouveaux moyens d’expression et se moquait de savoir que certaines de ses pièces étaient « physiquement » injouables.

* * * * *

Éloge de la connaissance musicale (7)

Voici un Quiz musical proposé par le journal Le Monde le 13 août 2021 :

- D’où sont originaires les Beatles ? (Londres, Liverpool, Manchester)

- Quel artiste Édith Piaf n’a-t-elle pas révélé ? (Yves Montant, Georges Brassens, Charles Aznavour)

- Quel titre a lancé la carrière d’Elvis Presley ? (« That’s All Right (Mama) », “Love Me tender”, “Suspicious Minds”)

- A quel style appartient l’œuvre de Jean-Sébastien Bach ?(Baroque, Classique, Romantique)

- Quel groupe, dont Johnny Rotten est la tête de proue, est emblématique du mouvement punk ? (The Ramones, Bérurier noir, The Sex Pistols)

- A quelle époque Joséphine Baker fait-elle ses débuts à Paris ?(Les Trente Glorieuses, les Années folles, l’instant léger)

- Complétez ces paroles de Serge Gainsbourg : « Dieu est un fumeur de havanes, C’est lui-même qui m’a dit/(« Que la fumée envoie au paradis », « Qu’il forme un nuage gris », « Qu’il les préfère aux gitanes »)

- Fela Kuti est l’inventeur de (la juju music, la kakaluta music, l’afro-beat)

- La chanson de Barbara « Ma plus belle histoire d’amour », s’adresse à(Jacques Brel, Georges Moustaki, son public)

Je n’ai eu que 3 bonnes réponses ! Décidément pas très cultivé en musique. Mais, J.S. Bach, le vieil homme en perruque, doit se sentir bien isolé, seul dans cet océan de musiques Rock/Variété. Pas même une question sur le Jazz ! Même pas une question qui toucherait une époque plus ancienne que l’après-guerre ! Pas même une question sur d’autres compositeurs qui ne seraient pas « populaires » !

Regardons un autre Quiz du même journal consacré au cinéma le 2 juillet de la même année (je ne reproduis pas les réponses proposées) :

- Qui est indissociable des films musicaux de Jacques Demy ?

- Quel western a été réalisé par Clint Eastwood ?

- Quel est le surnom de Greta Garbo ?

- Qui est l’acteur fétiche de Federico Fellini ?

- Dans quelle revue la majorité des cinéastes de la Nouvelle Vague ont-ils été critiques ?

- Quelle récompense a été attribuée à Ingmar Bergman au Festival de Cannes en 1997 ?

- Dans quel film de Charlie Chaplin le personnage de Charlot n’apparaît-il pas ?

- Le film « Les Quatre Cents Coups », de François Truffaut, a obtenu la Palme d’or à Cannes en 1959. Vrai ou faux ?

Ici, les questions remontent presqu’aux origines du cinéma (Chaplin) et traitent très grandement de « cinéastes auteurs » (Bergman, Fellini, nouvelle vague) et pas uniquement de films « populaires ».

Enfin, un dernier Quiz a été consacré à la littérature :

- Quel ami cher Montaigne évoque-t-il en écrivant “parce que c’était lui, parce que c’était moi” ?

- La première femme à obtenir le prix Goncourt est…

- Quel était le vrai nom de Molière ?

- George Orwell est l’auteur de…

- Dans le roman de Jules Verne, « Vingt Mille Lieues sous les mers », le capitaine Nemo commande le…

- Célèbre homme de lettres et président sénégalais, il s’appelle…

- Comment débute « A la recherche du temps perdu », de Marcel Proust ?

Là aussi, l’éventail historique est large (Montaigne) et traite grandement de sujets considérés comme « classiques » et littéraires.

Résultat : la musique sera « populaire » ou ne sera pas. Ce questionnaire sur la musique en dit plus long sur la culture des personnes qui posent les questions que sur celles qui sont censées y apporter des réponses !

* * * * *

Éloge de la connaissance musicale (6)

La musique impossible à écouter ? – La musique sérielle ou atonale. Je l’ai toujours considérée comme une sorte de « terrorisme musical« . Ainsi s’exprime Jacques Attali dans le Journal du Dimanche du 5 juin 2016. Comment la musique peut-elle être terroriste ? Wozzeck, Lulu, Moses und Aron, des opéras terroristes ? Pierrot lunaire, un mélodrame terroriste ? Sinfonia, une symphonie terroriste ? Le Requiem de Ligeti, un requiem terroriste ? Comment un homme cultivé peut-il écrire de telles niaiseries ? Jacques Attali pratique pourtant la direction d’orchestre en amateur. On devrait instaurer un permis de conduire les orchestres à points… et lui en retirer 5 dès maintenant !

* * * * *

Éloge de la connaissance musicale (5)

Michel Onfray et la musique (1). « La raison des sortilèges », tel est le titre de ce livre d’entretiens sur la musique. Un livre des plus déprimant qui soit malgré une volonté nietzschéenne de jubilation affirmée. Il se joint au peloton d’exécution de la musique contemporaine composé de gens qui, à force d’avoir trop tirés, se sont gravement abîmés les oreilles. Gageons que lorsqu’il parle de philosophie il n’expédie pas aussi vite les concepts. Ni l’histoire d’ailleurs car, en ce qui concerne cette dernière, il y va très fort ! Il fait procéder Berlioz de Wagner et Cage de Debussy. Ce dernier, compositeur pour musicologue selon notre homme, serait le premier à avoir accordé une place importante au silence, histoire qui se terminerait par 4’33 » de Cage. Passons. Mais Berlioz influencé par Wagner ! La Symphonie Fantastique (œuvre où Berlioz affirme pleinement son style) a été écrite 12 ans avant Rienzi (œuvre de jeunesse de Wagner) et Tristan a été créé 4 ans avant la mort du compositeur français qui, aux dires de Wagner, l’avait influencé pour la scène d’amour. Il évoque, par ailleurs, la figure du mécène Pierre Sacher* (sic) et de la compositrice Katia Khajurâho ** (double sic). Le pire c’est que, ni Jean-Yves Clément (responsable du séminaire de musique classique à l’Université populaire de Caen) qui mène le dialogue avec lui dans ce livre, ni Christophe Bourseiller qui l’interview sur l’antenne de France-Musique, n’osent le contredire. Serait-ce de la méconnaissance ou de l’intimidation ? Il dit aussi son admiration pour Pierre Thilloy, un compositeur contemporain indépendant, né en 1970 et déjà auteur de 8 symphonies, prolixe donc comme lui, qui refuse de se faire éditer. Un bel exemple que Michel Onfray devrait méditer de temps en temps.

* Il s’agit de Paul Sacher, chef d’orchestre et grand mécène de l’art contemporain, qui fût, entre autre le commanditaire de la « Musique pour cordes, percussions et célesta » de Bartok.

** Il s’agit de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho. « Khajuraho » est le nom d’un village indien célèbre pour ses temples. Le correcteur d’orthographe automatique a eu ici raison du philosophe et de ses relecteurs…

* * * *

Éloge de la connaissance musicale (4)

Michel Onfray et la musique (2). MIchel Onfray veut aimer les indépendants. Ce faisant, il tombe à pic dans ce qu’il croit facilement démonter : le jeu des étiquettes. Il parle en classifications très globales: les néo-sériels, les enfants de Boulez, les répétitifs, les dignes héritiers de Berlioz. Il se montre incapable de déceler ce qui se cache sous les étiquettes, de percevoir un discours personnel s’il n’émane pas de quelqu’un qui correspond à son critère d’anarchisme à la bonne franquette. Même les habillements prennent une valeur particulière. Soyez en sandales ouvertes et cirés plastifiés, cela vous donner l’air indépendant. Cela va de soi, il y va de son petit couplet contre l’IRCAM, lieu institutionnel par excellence, lieu dans lequel on ne le voit jamais trainer une oreille puisque, confesse-t-il, il ne va plus au concert. Il ne dit jamais rien de particulier sur telle ou telle œuvre, ce qui prouverait une écoute un tant soit peu attentive. Non, juste un discours globalisant et généralisant sur de grandes catégories qu’il emprunte la plupart du temps aux autres, avec des noms et des étiquettes. Les étiquettes lui rendent décidément la vie et la plume facile. Idéologie de la pauvreté / pauvreté de l’idéologie. Pauvre intellectualisme !

* * * *

Michel Onfray et la musique (3).

Ce penseur cultive l’hédonisme et je saurai très bien l’apprécier pour cela. Mais son rapport à la musique, fait qui n’est pas isolé en France, passe essentiellement par cette voie-là. La musique ne peut être, selon lui, le lieu d’une pensée ni d’une attitude intellectuelle. Elle doit parler directement aux sens et aux nerfs. Ce n’est pas aimer la musique que de lui interdire ces chemins. C’est le propos de quelqu’un qui a le cuir trop dur sous les apparences d’une sensibilité à fleur de peau. L’hédonisme, c’est ce dont il s’occupe en philosophie, ce qu’il traite en nietzschéen dont il se réclame. Seulement voilà. Même la page la plus enflammée de « Zarathoustra » ne peut lui procurer un dixième des frissons que lui apportera le Prélude de Parsifal. Oui, j’insiste : du très chrétien Parsifal. C’est un fait que certaines musiques parlent directement aux sens et aux nerfs -et Wagner plus que tout autre -, chose dont la philosophie est bien incapable. Il exige que la musique satisfasse cet hédonisme qu’il poursuit inlassablement dans la philosophie, mais que celle-ci est impuissante à combler son désir. Il pourra en discourir toute sa vie, elle restera éternellement sourde aux appels de ses nerfs. Proust comparait les leitmotivs wagnériens à des névralgies, pour Onfray, ce sont des placebos.

* * * *

Luigi Nono faisait partie de ces compositeurs qui veulent écrire que ce qui n’existait pas. Il refusait en bloc toutes les formes déjà existantes. Lorsqu’il voyait un trille dans une partition de ses élèves, il disait : « Vous voulez faire du baroque, du Couperin ?« . Helmut Lachenmann a cette belle formule le concernant : il était un desperado quand les autres compositeurs se comportaient comme des joailliers ». Écrire que ce qui n’existe pas. Bon. Je me pose quand même la question : n’y a-t-il pas de bonnes raisons pour lesquelles ces formes n’existent pas ?

* * * *

Est-ce un vol ou un emprunt ? Wagner, on le suppose, composait au piano. Sa musique orchestrale sonne tellement bien dans les réductions pour cet instrument que cette supposition se transforme très vite en une conviction. Il n’est pas interdit de penser que certaines de ses idées musicales lui ont été fournies par sa profonde connaissance des œuvres de Beethoven et, en particulier, ses sonates pour piano. A ce sujet, on peut trouver le fameux accord qui ouvreTristan à deux reprises dans ses sonates. Quand j’écris qu’il s’agit du même accord, je ne parle pas simplement de sa composition harmonique, mais bien, note pour note, dans la même tonalité et sur les mêmes hauteurs… Le premier se trouve dans sa 18ème sonate comme ceci :

Outre cet accord, on remarquera aussi la reprise de cette phrase dans une séquence transposée au ton supérieur, procédé qu’a utilisé Wagner à de nombreuses reprises dans le Prélude de Tristan. Le second exemple est tiré de sa 26ème sonate (dites « Les adieux ») :

Outre cet accord, on remarquera aussi la reprise de cette phrase dans une séquence transposée au ton supérieur, procédé qu’a utilisé Wagner à de nombreuses reprises dans le Prélude de Tristan. Le second exemple est tiré de sa 26ème sonate (dites « Les adieux ») :

Certes, ici le « do bémol » (correspondant au « si » de l’accord chez Wagner) se trouve placé à la basse et non au ténor mais, comme dans l’exemple précédent, la similitude est frappante. Quant à la question de savoir si Wagner en était conscient ou non, s’il avait fait ce choix délibérément ou si sa mémoire musicale le lui avait dicté, impossible d’y répondre. Mais le fait est là. S’agit-il d’un emprunt ou d’un vol ? En musique les deux se confondent. Kafka, dans son journal, à la date du 30 juillet 1914, relate une histoire dans laquelle il est accusé d’avoir volé un billet dans la caisse de son patron :

Certes, ici le « do bémol » (correspondant au « si » de l’accord chez Wagner) se trouve placé à la basse et non au ténor mais, comme dans l’exemple précédent, la similitude est frappante. Quant à la question de savoir si Wagner en était conscient ou non, s’il avait fait ce choix délibérément ou si sa mémoire musicale le lui avait dicté, impossible d’y répondre. Mais le fait est là. S’agit-il d’un emprunt ou d’un vol ? En musique les deux se confondent. Kafka, dans son journal, à la date du 30 juillet 1914, relate une histoire dans laquelle il est accusé d’avoir volé un billet dans la caisse de son patron :

– Hors d’ici, criait mon chef, voleur ! Hors d’ici ! Je dis : Hors d’ici !

– Ce n’est pas vrai, m’écriai-je pour la centième fois, je n’ai pas volé ! C’est une erreur ou une calomnie !

(…)

– Voleur, cria-t-il, et il sortit du bureau d’un bond.

– Je n’ai pas volé, ce fut là ma première parole, mais j’avais le billet de cinq florins à la main et la caisse était ouverte.

* * * *

Mystérieuses convergences entre les arts visuels et sonores. L’exposition consacrée au grand peintre allemand Gerhard Richter au Centre Pompidou nous éclaire sur une des sources de ses inspirations. Dans un texte, Richter nous dit que l’écoute soutenue des œuvres de John Cage a été à la base de plusieurs de ses tableaux. Le rôle du hasard dans l’art a fortement joué en ce sens. Il se trouve que rien ne me semble plus éloigné des puissantes textures abstraites de ce peintre que les silences du musicien. Lorsque le premier s’est attaché à la matière, aux textures, à la complexité des formes, le second a créé un monde de concepts dans lequel la matière elle-même n’entre pas. Lorsque l’un a exploré l’Histoire sans aucun parti-pris idéologique, l’autre est demeuré dans une abstraction toute conceptuelle étrangère au poids réel des formes. La vue de ces peintures m’évoquait des riches textures électroniques, avec de puissantes perspectives, des courbures, des diffractions, des saturations. Ce sont des formes que je travaille depuis longtemps et, pour y parvenir, je me sers, oui, du hasard et des probabilités (mes chères chaînes de Markov). Ce serait donc sous le seul usage du hasard que se serait opéré cette influence de Cage sur Richter, et non sur ce que ce hasard peut produire. En ce sens Cage aurait eu une influence encore plus forte sur le peintre qu’il pourrait le croire lui-même : le concept devenu roi et seul en son royaume. Ce que semble contredire toute peinture. L’extrême complexité de la transmutation des idées n’a pas fini de nous livrer bien des mystères.

* * * *

De la merveilleuse communication entre les nombres. Dans le monde des technologies, tout est nombre à un certain moment. Dans une chaîne de production, qu’elle soit destinée au sonore ou au visuel, l’étape ultime, avant que le résultat ne soit livré, tantôt à nos yeux, tantôt à nos oreilles, consiste en une série de nombres. Il n’est rien de plus facile que de faire se « parler » ces nombres entre eux. Ils sont faits pour communiquer, et leurs outils de communication ne manquent pas. Ce qui apparaît comme une évidence – quand on ne considère que la partie technologique de l’affaire – peut se révéler être un écueil, lorsqu’on néglige de considérer la dimension esthétique. Il est triste de constater que beaucoup trop de projets artistiques, se contentant de cette affirmation selon laquelle « tout peut se convertir en tout », se satisfont du nombre comme d’un organe confortable de la communication tous azimuts. On peut convertir un geste en un son, un son en une image, un geste en un espace, un espace en une image, une image en un son. Il manque, souvent cruellement, l’étape cruciale de la « transmutation », c’est-à-dire de l’établissement d’un rapport esthétique et/ou poétique qui permettra l’émergence d’une corrélation entre le visuel et le sonore, n’obéissant pas simplement à une mécanique par le seul pouvoir de la numérisation qui leur est commune à tous les deux. Toute association, dès lors qu’elle est portée à un degré sensible, doit pouvoir se conjuguer dans une « grammaire poétique ».

* * * *

Sviatoslav Richter devant le drugstore «Le véritable obstacle à une politique de démocratisation culturelle, c’est la culture elle-même. Une certaine idée de la culture, répandue dans les composantes les plus diverses de la société, conduit, sous couvert d’exigence et d’excellence, à un processus d’intimidation sociale.». C’est ainsi que s’est exprimé récemment Frédéric Mitterrand, actuel Ministre de la Culture du gouvernement Sarkozy.

Je devais avoir 16 ou 17 ans. J’avais écouté, dans une grande salle parisienne, un récital de Sviatoslav Richter…

Le lendemain après-midi de ce concert, je me promène sur les Champs-Elysées et qui ne vois-je pas devant moi sur le trottoir ? Sviastoslav Richter en personne. Il attendait visiblement quelqu’un qui était entré dans le célèbre drug-store. Personne ne faisait attention à lui ni ne semblait le reconnaître. Je me suis dit que je pourrais aller lui parler. Mais pour lui dire quoi ? Pour bafouiller en français un compliment qu’il n’aurait probablement pas compris ? Il représentait alors pour moi une sorte de monument absolu. Quelqu’un qui osait s’aventurer et prendre des risques là où nul autre pianiste n’allait. Je n’ai pas osé m’approcher de lui. Je n’étais qu’un étudiant en piano et un apprentis compositeur. Son « exigence » et son « excellence » m’intimidaient au plus haut point. Je suis alors rentré chez moi pour travailler. Je n’ai pas vécu cette excellence et cette exigence comme castratrices. Bien au contraire. L’expérience de ce type d’intimidation, je la souhaite à beaucoup, même au plus grand nombre !

* * * *

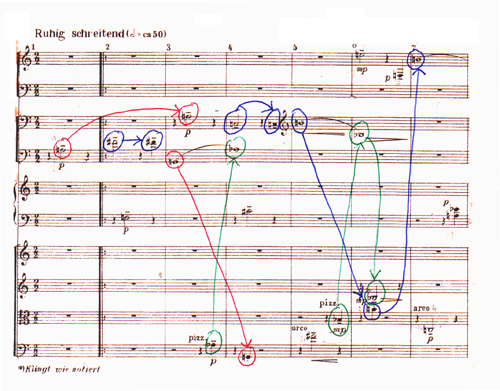

L’Uguisu, ou le charme de la structure. A la différence d’Olivier Messaien, je ne suis pas ornithologue. Mais un oiseau n’a cessé de chanter devant ma fenêtre, à Kyoto, chaque jour depuis deux mois. J’ai donc eu tout le loisir d’apprécier la complexité de son chant. Il s’agit de l’Uguisu, aussi appelé Bouscarle chanteuse du Japon. Messiaen, dans ses Sept Haikai, le note ainsi :

Les japonais traduisent son chant par le vocable : « Hoohokeykyo ». Le « Hoo » représente la note longue d’introduction, et le « hokeykyo » les trois notes rapides de la fin. Mais tout ceci n’est qu’un petit aperçu de la richesse de son chant. Celui qui ne désarme jamais dans mon jardin possède un registre bien particulier. La note longue du début peut prendre plusieurs figures et plusieurs transpositions. Lorsqu’elle est sur la hauteur la plus grave, elle peut soit être « perforée » (pour reprendre ce terme cher à Helmuth Lachenmann qui indique un son dont la continuité est en fait composée d’itérations successives) soit réellement continue. Lorsqu’elle se trouve sur des hauteurs plus aiguës elle est toujours continue. Il peut alors exister plusieurs hauteurs, qui ne sont jamais les mêmes, mais qui forment un tout car elles préludent à une autre formule, différente de la première. Cet animal aussi facétieux qu’infatigable produit alors ce qu’il faut bien appeler, malgré le charme qu’il s’en dégage, une structure. La note grave est toujours suivie de 3 sons rapides (2 montants et le troisième descendant comme le notait Messaien), mais lorsqu’elle est précédée par une note aiguë, la formule finale se compose alors invariablement de 4 sons rapides (montant, descendant, montant). Il faudra attendre la répétition d’au moins 3 figures du second type avant de voir réapparaître celle du premier type qui, elle, ne se répètera jamais.

Les japonais traduisent son chant par le vocable : « Hoohokeykyo ». Le « Hoo » représente la note longue d’introduction, et le « hokeykyo » les trois notes rapides de la fin. Mais tout ceci n’est qu’un petit aperçu de la richesse de son chant. Celui qui ne désarme jamais dans mon jardin possède un registre bien particulier. La note longue du début peut prendre plusieurs figures et plusieurs transpositions. Lorsqu’elle est sur la hauteur la plus grave, elle peut soit être « perforée » (pour reprendre ce terme cher à Helmuth Lachenmann qui indique un son dont la continuité est en fait composée d’itérations successives) soit réellement continue. Lorsqu’elle se trouve sur des hauteurs plus aiguës elle est toujours continue. Il peut alors exister plusieurs hauteurs, qui ne sont jamais les mêmes, mais qui forment un tout car elles préludent à une autre formule, différente de la première. Cet animal aussi facétieux qu’infatigable produit alors ce qu’il faut bien appeler, malgré le charme qu’il s’en dégage, une structure. La note grave est toujours suivie de 3 sons rapides (2 montants et le troisième descendant comme le notait Messaien), mais lorsqu’elle est précédée par une note aiguë, la formule finale se compose alors invariablement de 4 sons rapides (montant, descendant, montant). Il faudra attendre la répétition d’au moins 3 figures du second type avant de voir réapparaître celle du premier type qui, elle, ne se répètera jamais.

Mais, comme si cela ne lui suffisait pas, l’Uguisu introduit une strophe à son chant, totalement différente. Cette dernière est introduite par une répétition très rapide d’un même son qui aboutit à une formule de trois notes déroulées en boucles qui m’ont invariablement fait penser à cette phrase bien connue du scherzo de la sixième symphonie de Beethoven :

Mais, si vous pensez vous en tirer comme cela à si bon compte, vous vous trompez. Car, non content de vous faire part de ses dons mélodiques, l’Uguisu va aussi vous montrer comment il sait transformer son motif. Cette répétition « pastoralienne » de 3 notes en boucles, en nombres toujours inégaux, ira en se ralentissant et, au cours de ce ralenti, la note du milieu aura tendance à disparaître de façon toujours irrégulière, mais progressive. Au cours de cette élision de son centre, le motif va alors quitter la découpe nettement ternaire qui dominait au début pour tendre vers une figure binaire qui ne s’établira cependant jamais totalement. Nous avons là un magnifique exemple de « morphing temporel » à l’intérieur duquel nous passons d’une métrique à l’autre créant un grand nombre d’ambiguïtés. Cet exposé terminé, l’Uguisu va alors produire un grand nombre de variations qui peuvent comporter soit la répétition rapide du début suivie de la formule Beethovenienne (qui peut alors s’arrêter avant le ralenti); soit la reprise de cette formule sans son introduction mais dans un ralenti beaucoup plus serré, soit encore la stagnation sur le motif avec élision de la note centrale en de très courtes phrases. Quant à la fréquence avec laquelle cet oiseau fait alterner la première et la seconde strophe, j’avoue que mes facultés d’analyse ont été incapables de la cerner.

* * * *

L’effet Proust. Dans ce passage célèbre de La recherche, se révèle un des fondements de toute perception esthétique. L’imagination et la créativité du narrateur voyant ce groupe de jeunes filles se promener au loin sur la plage est d’autant plus féconde et active que ses possibilités de perceptions sont obscurcies. C’est dans l’absence de possibilités d’identification et de reconnaissance que se loge la rêverie puissante et originale sur la réalité. La perte de contact avec la réalité permet au cerveau d’en créer une autre, certes plus artificielle et onirique bien que s’appuyant sur la première, mais plus riche et probablement plus « communicable ». La vue de ce groupe de jeunes filles n’a de valeur qu’au travers de sa transmission par un cerveau imaginatif et créatif. De même manière, la perception des objets d’art (et je ne parle pas uniquement des objets visuels mais aussi sonores) questionne d’autant plus le sujet récepteur qu’il se forme dans son esprit un doute sur leur identité véritable. L’orchestration donne de nombreux exemples de ce phénomène. Lorsqu’une difficulté intervient pour répondre à la question : « qui joue ? », c’est qu’il y a découverte esthétique, surgissement d’un nouvel objet à l’intérieur duquel on pressent l’existence de formes connues mais auquel on est incapable d’attribuer un nom. Farben, la plus célèbre des 5 Orchesterstucke de Schœnberg, propose des alliages de timbres de plus en plus complexes qui créent une texture sonore proprement fascinante, les catégories de timbres mises en œuvre par le dernier Debussy sont de mêmes nature. Dans la musique électronique, l’espace « proustien » peut devenir un formidable outil pour valoriser la perception esthétique. L’espace physique peut être simulée par des techniques que l’on maîtrise fort bien. On ne compose pas uniquement les sons mais aussi l’espace d’où proviennent ou où se meuvent les sons. Il est possible de simuler le fait que tel ou tel son se trouve à 30 mètres derrière l’auditeur, auquel cas, comme dans l’exemple de Proust, son identification laissera la place à une fantasmagorie. Ce détail m’avait frappé déjà il y a plusieurs années. J’entendis une musique qui me semblait provenir d’une sorte d’orgue lointain qui jouait le menuet de la symphonie en sol mineur de Mozart dans une rue de Montmartre. Intrigué je me dirigeais dans la direction d’où provenait cette musique et ce n’est qu’à son approche que je découvris qu’il s’agissait d’un steel band jamaïcain et donc d’instruments à percussions et non à sons tenus comme ceux de l’orgue. La distance, grâce ses multiples échos, avait à la fois entretenu et prolongé les durées réelles des sons de ces steel drums et effacé les transitoires d’attaques, si importantes pour l’identification des timbres musicaux. Un autre effet avait également attiré mon attention depuis mon adolescence. A cette époque, je gagnais ma vie comme pianiste en accompagnant des cours de danse. Ceux-ci se déroulaient dans de très grandes salles, à l’acoustique très réverbérée et, lorsque j’arrivais, j’entendais au loin ce que jouait le pianiste auquel je devais succéder. Il était m’impossible de reconnaître la musique qu’il jouait, mais seulement des volutes montantes et descendantes, et je suis persuadé que si je ne savais pas pertinemment qu’un piano se trouvait dans cet endroit, j’aurai été incapable d’identifier le timbre de cet instrument. Ces halos sonores retenaient mon attention à chaque fois que je me rendais dans cet endroit. Ils sont restés tellement gravés dans ma mémoire que je les intégré dans ma Passacaille pour Tokyo où un pianiste joue, en coulisses, une version simplifié de ce que joué le soliste sur la scène. Souvent ce que l’on imagine percevoir, une fois passé le filtre de notre imagination, est plus intense que ce qui nous percevons réellement.

* * * *

Quantum esthétique. Ce radiateur en face de moi, j’en vois les différentes parties qui le compose, tuyaux, robinets, cloisons… Je sais très bien que tous ces éléments existent en eux-mêmes et qu’ils ont été assemblés pour constituer ce qu’on appelle un radiateur. Or, a priori, rien ne me fait me représenter ce radiateur comme un tout organique, bien que je sache très bien que que c’est la combinaison de toutes ces parties qui en permet l’identification. Et pourtant quelle différence il y a-t-il entre ce radiateur et un objet esthétique ? Ou bien qu’est-ce qui m’empêcherait de le voir comme un objet esthétique ? Rien, a priori. Il suffit d’un peu d’autosuggestion et de concentration et le voilà qui prendra une toute autre valeur à mes yeux. Je peux en faire une analyse qui rejoint sur bien des points celle que j’ai faite, il y a quelques semaines, devant la cathédrale de Limoges. J’y repérais des ogives à différents niveaux. Une grande ogive formait les contours de la porte et, sculptés dans la pierre, une multitude de petites ogives répondait à la grande. Deux idées connues me revinrent à l’esprit : « les relations des parties avec le tout » et « le tout est plus que la somme des parties ». C’est là, me suis-je dit, le seuil de la perception esthétique. C’est ce que l’on pourrait appeler un « quantum esthétique ». Rien n’obligeait les dessinateurs de cette entrée de la cathédrale à disposer ces formes en ogives à un tel niveau de correspondance. Rien si ce n’est « les relations des parties avec le tout ». Vue la complexité des formes qui constituent ce portail gothique, il m’est impossible de le définir avec simplicité, en un seul mot : carré, rectangulaire, pointu…Cependant la profonde unité qui s’en dégage est frappante. Ces formes en ogives règlent le tout et la sensation de celui-ci, je l’ai clairement ressenti, est supérieure à la somme de ses parties. J’imagine, en revanche, que la construction des différents éléments qui composent ce radiateur doit obéir à des impératifs d’ordre pratiques : circulation de l’eau, taille peu encombrante, ergonomie de fonctionnement, formes arrondies pour éviter de provoquer des blessures… Je me convaincs du fait que l’identique proportion de chacune des cloisons est le fruit d’un moule qui a permis de les reproduire à la chaîne sur une grande échelle. Mais voici que j’oublie tout cela, que je ne me concentre plus sur le pourquoi des détails, mais sur l’harmonie des formes. Et ce que j’ai éprouvé en contemplant le portail gothique de la cathédrale de Limoges se reproduit presqu’à l’identique sur cet objet industriel. Il ne s’en faudrait pas beaucoup plus pour que je décèle la proportion d’or quelque part sur un détail ! Dans les deux cas j’ai atteint ce quantum esthétique qui me permet d’accéder à une intelligence des formes qui se passe des justifications pragmatiques. Les ready-made de Duchamp, que pourtant je ne suis jamais arrivé à apprécier, nous aidaient à nous poser cette curieuse question : nous nous demandons si c’est de l’art ou non, mais avons-nous déjà en nous-mêmes ce quantum de perception esthétique ?

* * * *

L’invention du silence. Ce n’est pas d’une tabula rasa dont nous avons besoin, mais d’un territoire de silence. La musique doit naître et mourir dans le silence. Avant d’en faire l’expérience dans le vide de l’espace, l’homme a dû l’inventer, comme il a inventé le zéro.

* * * *

Berlioz. En 1843, Berlioz écrivit en tête du premier chapitre de son Grand traité d’instrumentation et d’orchestration cette phrase géniale et prémonitoire : Tout corps sonore mis en œuvre par le Compositeur est un instrument de musique. Elle contient toute l’histoire de l’art sonore et son devenir. Elle décrit un pays dégagé, fertile et intemporel. Celui dans lequel a été construit le premier arc à corde et le dernier système de synthèse sonore. Celui ou se redéfinit, jour après jour, ce qui s’appelle musique.

* * * *

Sans horizon. Je ne vois pas d’autre expérience plus immédiate de l’infini que celle qui est provoquée par l’écoute. Il est impossible de fixer la limite de ce que l’on entend lorsque, par exemple, on se promène dans une forêt. Les plans sonores sont superposés et cependant si distincts, on ne les confond pas, ils semblent se multiplier à l’infini et pourtant il nous est impossible d’en tracer des frontières. On saisit l’espace devant soi et on n’en voit pas la fin.

* * * *

Chiens et chats. On devrait prendre exemple sur les chiens et les chats qui, lorsqu’ils écoutent, ne semblent pas être distraits par quoi que ce soit d’autre.

* * * *

Mozart universel. La croyance que la musique de Mozart serait universelle a la même valeur que celle de la création du monde en sept jours.

* * * *

Conditions historiques pour la pureté d’un son de violon : il fallait un animal mort et un arbre abattu.

* * * *

Des liens cachés derrière les divergences. Il serait salutaire de décrypter les idées cachées derrière les styles musicaux. Cela aiderait à résoudre quelques enigmes. Celle-ci par exemple : pourquoi Steve Reich, dans ses œuvres pour grand orchestre, voulant honorer la mémoire de la Shoah, adopte-t-il un style qui fait fortement penser à celui de Carl Orff, un compositeur qui ne dédaigna pas de collaborer un temps avec le régime nazi ? Probablement parce que l’un et l’autre ont compris que l’usage de formes simples, comme les rythmes répétitifs et les accords immobiles, était le meilleur moyen de toucher les grandes masses.

* * * *

Tonlos. Il existe une tendance actuelle très prononçée chez de nombreux jeunes compositeurs qui consiste à ne plus s’occuper des hauteurs. Cela s’appelle Tonlos en allemand et pitchless en anglais. Le but est de se concentrer exclusivement sur les phénomènes instables, chaotiques et surtout non-mesurables et de mettre en valeur les phénomènes bruités. Il s’agit d’une double réaction aux écoles sérielles et spectrales mélangées. Comme dans tout style, le meilleur comme le pire peuvent peuivent arriver. Les initiateurs de cette tendance sont Salvatore Sciarrinno et Helmut Lachenmann. Chez ce dernier, c’est le meilleur qui est intervenu. Nier la hauteur, c’est refuser à l’oreille ce pour laquelle elle a le plus de discernement. Des enfants en bas âge peuvent sans difficultés ranger des petites clochettes du grave à l’aigu. La reconnaissance de ce qui et plus haut ou plus bas se passdez de toute éducation musicale. A l’opposé, qu’est ce qui distingue un bruit d’un autre bruit ? Les possibilités de ségrégation ici sont terriblement limitées. Cette mise à l’écart des hauteurs est en fait un refus de considérer l’abstraction. Une hauteur n’est pas une donnée sensible ni expressive, elle n’est que le support d’un phénomène plus complexe

* * * *

Les paradoxes de l’écriture et du temps. « Le temps réel – écrit Vladimir Nabokov – est en rapport avec l’intervalle qui sépare les événements et non leur déroulement, leur combinaison ou l’ombre qu’ils projettent sur la fissure où transpire la pure, l’impénétrable texture du temps ».(1) La musique présente des événements sonores dans le temps qui peuvent parfois être espacés, parfois identiques, similaires, dissemblables, voire franchement étrangers les uns aux autres ; ils sont tous plongés dans cette impénétrable texture du temps. Ils révèlent le temps autant que le temps les révèle. Car cette paradoxale flèche du temps agit sur les consciences, transforme les mémoires, travestit les perceptions. La musique, dans sa perception, est un phénomène insécable, dans lequel tout composant est porté par un autre (le timbre s’exprime au travers de hauteurs qui ont besoin d’amplitudes qui prennent vie dans des durées…) et l’écriture musicale apporte l’immense intérêt de la séparation de toutes ces couches comme autant de modes d’organisation, pouvant être indépendants les uns des autres, mais qui finiront par interagir entre eux. Parfois la composition de la musique agit comme une stratification de pensées, de couches d’organisation, de gestes expressifs, de pulsions… Comment peut surgir l’irrationnel dans l’organique ? Comment le système peut-il briser ses propres cadres d’organisation et révéler un univers qui n’était pas contenu dans ses prémisses ? Je décris ce que peut être un cheminement de ma pensée pendant la composition.

Si j’élabore une suite d’harmonies, ma réflexion sera concentrée sur cet aspect, et seulement sur cet aspect de l’expression musicale. Comment enchaîner ces harmonies dans leur succession temporelle ? Quel effet produirait tel regroupement de sons par rapport à tel autre ? Pour l’instant je ne connais que la disposition de ces harmonies et le fait qu’elles soient disposées les unes après les autres et non dans un ordre différent. Je peux, pour l’instant, ne pas me soucier des temps que dureront ces harmonies, ni de leurs couleurs, ni des expressions dynamiques qui les soutiendront. C’est dans une deuxième étape que pourront se définir les autres strates, et par là, la définition toujours plus précise de l’expression musicale qui doit en résulter. Chacune des autres couches sur laquelle s’exercera mon imagination pourra être du même niveau d’autonomie. Mais ici joue le principe de déduction. Déduction non pas logique mais sensible. Qu’est-ce que « l’écoute intérieure » d’un matériau, ainsi isolé dans sa spécificité, peut me révéler comme mode d’organisation ? Tel accord me semble prompt à s’étaler dans une longue durée. Pourquoi ? Parce qu’il fait résonner des petits battements entre les sons et que cette disposition ne peut pas pleinement se percevoir en une fraction de seconde. Tel autre me semble, par sa position ramassée, plus apte à être entendu dans un laps de temps très court, comme un bloc compact et, pour en accentuer la portée, je décide de le confier aux percussions et aux cuivres dans une nuance fortissimo. Mais si j’introduis un tel effet, il va être perçu comme un événement marquant dont je devrai tenir compte par la suite. Je dois alors revenir en arrière et peut-être modifier certaines harmonies pour qu’elles s’accordent à celle que je viens de décrire afin de créer une famille d’événements qui se répondra en écho dans le temps. Si ces événements se reproduisent dans un cadre trop limité, il se peut qu’ils finissent par perdre le caractère spécifique que je leur ai voulu. Il faut alors que j’invente, pour chacune de leur apparition, une nouvelle physionomie qui les placera dans une trajectoire proliférante. Et si cette trajectoire finissait par devenir la thématique principale de toute cette section … Alors il y a fort à parier que je devrai réexaminer l’ensemble de mes esquisses ! Ma pensée musicale fonctionne ainsi, par des allers-retours, et ce qui est perçu comme une soi-disant logique (puisqu’il en faut bien une pour que ce que l’on exprime soit « compris ») est en fait le produit de la superposition de ces couches, d’une série infinie de courts-circuits, de l’irruption d’un phénomène provoqué par la rencontre, parfois inattendue, de deux ou plusieurs entités sonores qui bousculera les prémisses établies. Jusqu’où cela me mènera-t-il ? À quel moment déciderai-je d’en terminer ? Lorsque, en survolant des yeux ma partitions comme si je survolais un paysage, c’est à dire en l’écoutant intérieurement, j’y verrai une grâce, une force, un mouvement, une immobilité, n’importe quoi qui puisse me convaincre qu’il y a là matière à une expression musicale réelle. Un univers dans lequel retrancher ou ajouter ne signifierait plus rien. Cet univers, il se peut fort bien que je l’ignorais au début. J’ai appris à le découvrir en le formant.

Au delà de cette étape il y a la question du temps. Le temps de la composition et celui de sa perception. Une évidence s’impose : ces deux temps ne sont pas orientés dans la même direction. La musique, lorsqu’on l’écoute ne revient pas à rebours, si ce n’est par la volonté même du compositeur (ces fameux miroirs sonores chers à Webern et à Berg). Si je compose un fragment, je peux en déduire des proliférations, mais aussi des simplifications. La métaphore du paysage peut encore servir. Si je suis placé haut, très haut, je n’en distinguerai que les contours. Je n’en verrai pas les arrêtes, les courbures, les reliefs. Si je m’en approche, et plus je m’en approche, alors se révélera la matière même qui le compose. Et cela jusqu’au plus infime caillou. Ce caillou que j’ai devant les yeux – et même, si je le désire, que j’observe au microscope – me fera perdre conscience de l’ensemble dans lequel il est situé. Je ne peux pas à la fois être très loin et très proche. Je dois me situer quelque part dans l’espace. Mais les différentes places que je désire occuper dans cet espace, je suis libre de les occuper à n’importe quel moment dans le temps, de déterminer si le loin sera avant ou après le proche. Ainsi une petite figure n’est-elle perçue que comme un souvenir parcellaire et fragmentaire de ce qui a été entendu avant. Ainsi ce léger tremblement sonore n’est-il que la prémonition d’une tempête à venir. Mais qu’est-ce qui a été conçu en premier ? Ce qui est perçu comme l’embryon ou comme la conséquence ? Ou au contraire ce que vous percevez comme l’embryon, n’a-t-il pas en réalité été déduit de sa forme qui vous paraît plus achevée ? Cela restera pour vous de l’ordre du mystère. La succession temporelle (l’avant et l’après) que j’aurai choisie vous fera croire à l’une ou l’autre des solutions. Ce que je vous présente ne dit pas la vérité sur ce que j’ai fait. Mais il m’importe par dessus tout que vous me croyez. Je ferai tout – je mentirai au plus haut point – pour vous persuader de la véracité de mes propositions. Je vous dirai que cela s’est passé dans cet ordre dans ma tête. Je tâcherai que ce soit « aveuglant d’évidence ». Tellement aveuglant que vous ne vous poserez même pas la question. Si les géologues peuvent dater un paysage, comprendre comment s’est formé tel ou tel relief, tel ou tel cours d’eau, en déduire comment s’était avant, si les physiciens savent que l’Univers progresse vers le désordre, si les météorologues peuvent prévenir de l’imminence d’un typhon ou d’un froid, si les démographes peuvent prédire un accroissement du nombre d’habitants sur la planète, si nous savons tous qu’en vieillissant nous perdront peu à peu nos capacités, c’est parce qu’il existe une causalité temporelle qui fait que A précède B et non l’inverse et que cette causalité gouverne tout ces phénomènes. Ceux que je vous propose n’auront que l’apparence de cette causalité car ils sont issus de l’intérieur de ma tête, cette « vallée de l’étonnement ». Cela vous étonne ? Pour vous étonner encore plus, sachez que, bien que peu de gens en ait parlé, il en a toujours été ainsi.

(1). Vladimir Nabokov : Ada ou l’ardeur. p 441 Ed. Gallimard.

* * * *

Trop tôt, trop tard. J’ai eu beau partir tôt ce matin, être allé le plus loin possible, je me suis retrouvé à mon point de départ comme si je n’avais pas bougé du tout.

* * * *

Trop tard. Trop tôt. J’aimerais tant pouvoir dire de la musique ce que Beckett a dit du théâtre : « Je ne sais pas ce que c’est, je n’y vais jamais ». Mais pour moi c’est vraiment trop tard. Cela a été trop tard trop tôt.

* * * *

Identification. On ne soulignera jamais assez la soumission fondamentale de la musique (de toute musique) aux codes sociaux et aux groupements humains. Mes congénères, qui ont frôlés les années soixante-huit et ont maintenant « une situation », ont troqués les Pink Floyds et autres Rolling Stones pour des fauteuils d’orchestres et d’opéras. Les intellectuels français, généralement dépourvus de véritable culture musicale, n’ont au contraire gardé de contact qu’avec la musique qui les faisait se balancer lorsqu’ils avaient vingt ans. La comparaison entre l’étendue de la diversité de leur bibliothèque et de celle de leur discothèque est édifiante. Il est un fait qu’il existe de nos jours, plus que jamais, une musique pour les jeunes et une musique pour les vieux. Cela n’a rien à voir avec les qualités d’écoute. Un jeune amateur de « noise music » peut avoir développé en peu de temps une sensibilité d’écoute pour sa musique préférée que n’atteindra jamais un vieil amateur des concerts classiques pour la sienne (et fort heureusement le contraire est aussi vrai). C’est un fait regrettable. La fréquentation de la musique, plus que de tout autre art, est grandement une façon de s’identifier en groupe, comme également les habits ou encore le reniflement chez les animaux.

* * * *

Conseils négatifs. Qu’est ce qu’il en est des modes et des tendances ? À qui faut-il plaire aujourd’hui ? Quel est le mot d’ordre (le terme n’est pas trop fort) auquel il convient d’obéir ? Quelle idéologie doit-on suivre pour ne pas se sentir trop isolé ? Toute linéarité ne peut-elle être que l’ennemie de l’art actuel ? Faut-il en revenir enfin à une vraie simplicité ou bien ne rien accepter qui ne soit pas d’une formidable complexité ? Ce qui subsiste de nos habitudes doit-il être définitivement banni de nos pratiques actuelles ou alors faut-il enfin l’intégrer comme un objet post-moderne ? Que me dit le monde autour de moi ? Est-ce une consolation que de penser que le peu d’écho que trouve ma musique dans notre société n’est que la répétition d’une longue histoire faite d’artistes incompris de leurs temps ? Les choses vont-elles s’arranger ? Le mépris et l’isolement volontaire ne sont-ils pas les armes les plus redoutables dont chacun a toujours pu disposer à sa guise ? Fait-il beau aujourd’hui ? Est-ce que la musique classique (cette « émotion à l’état pure » comme aiment la définir nos publicistes culturels) est encore une mère nourricière pour nous ? Faut-il proclamer haut et fort son attachement au monde contemporain ? Dois-je faire entendre des notes ou plutôt des sons ? Voilà quelques questions qu’il convient de ne pas se poser le matin lorsqu’on s’assoit à sa table de travail.

* * * *

Cette petite musique inaudible. Vivre dans une société dont on ne partage pas grandement les habitudes n’est pas très commode. Ainsi moi que la fumée dans les lieux publiques ne dérange absolument pas, je déteste toute musique que l’on m’impose, et principalement celle que l’on ne perçoit qu’à peine au travers des petits écouteurs que certaines personnes portent pour ne pas déranger (et n’être pas dérangé). Je préfère une mauvaise musique jouée à un niveau normal à ce fond sonore qui nous laisse entrevoir le pire. La crainte du pire est pire que le pire. Une musique a 4 temps rythmée par des tambours et des cymbales. Qu’elle soit de provenance anglo-américaine, ou encore militaire. Tschin Boum ! Tschin Boum ! Tschin Boum ! Boum ! Boum !

* * * *

La logique en musique. Il y a-t-il une quelconque logique dans la musique ? Intuitivement on dirait que non. Pourtant il en existe qui me donnent l’impression d’une parfaite cohérence comme lorsqu’on entend une phrase et que l’on en prédit avec exactitude le déroulement futur. Tout me semble en place à un tel point que je ne m’imagine pas que cela aurait pu être autrement. Et le plus curieux dans tout ça, c’est que la plupart du temps je trouve cela beau et intéressant alors qu’un tel sentiment de prédiction me lasse le plus souvent. J’ai l’impression d’être en face d’une logique que je comprends fort bien et, comme le disait Saint Augustin à propos du Temps, si l’on ne me demande pas ce que c’est alors je le sais très bien, mais il suffit que l’on me pose la question, et alors je ne sais plus.

* * * *

La démocratie et l’art. Il est évident qu’en Europe les États retirent progressivement leurs billes du jeu dans le support à l’art (je ne parle pas de ce que l’on appelle la « culture » et qui n’a rien à voir avec l’art). C’est une des conséquence du jeu démocratique dans sa phase peut-être la plus achevée. Entendons-nous bien : les hommes n’ont jamais trouvé de compromis plus satisfaisant que la démocratie pour gérer les affaires publiques. Mais lorsque l’idéal démocratique en arrive à irriguer à ce point toutes les couches de la pensée, des comportements, des habitudes, des idées, des aspirations tous azimuts, non seulement il ne devient pas plus efficace pour servir le but qu’il est censé vouloir atteindre, mais il n’est que le pauvre travestissement de lui-même dans des domaines où il n’a rien à faire. L’art n’a rien à faire avec la morale, le bon sens, le métissage, le politiquement correct quel qu’il soit. Il est produit par des gens dotés d’un don inné. Le travail ainsi que les valeurs précédemment citées sont bien sûr les bienvenues, mais ne sont rien sans ce don (il faut bizarrement le rappeler souvent). L’art dévoile l’inégalité entre les hommes. Nulle justice ne viendra jamais le définir. Comment, sous de tels auspices, pourrait-il prétendre servir la cause de tel ou tel personnalité politique ou accompagner tel ou tel idéal populaire ? La place (et la survie) de l’art dépendent principalement l’étendue de cet idéal démocratique. Voilà de quoi nourrir un beau pessimisme….

* * * *

L’ordre des notes. On peut lire, encore assez souvent de nos jours, des descriptions de la musique dodécaphonique ou sérielle comme étant construite principalement sur le déroulement des 12 notes chromatiques dans un ordre donné sans qu’une note ne soit répétée avant que les 11 autres n’aient été jouées auparavant. De là, le caractère arbitraire et systématique que l’on se plaît généralement à accoler à cette musique. On imagine alors volontiers un déroulement mécanique obéissant à une rigueur bornée sans autre pensée musicale que cette stupide comptabilité. Comme si les compositeurs se refusaient à répéter des notes pour des raisons expressives parce qu’une loi le leur interdisait ! Prenons les toutes premières mesures jamais composées à l’aide de cette technique : le début de la dernière des pièces pour piano de l’opus 23 de Schœnberg :

Que voit-on si l’on compte les 12 premières notes ? La première (do#) et la douzième (réb) sont identiques. Donc seulement 10 notes entre eux ! Schœnberg enfreignait donc sa règle au moment même où il commençait à l’énoncer ! Non, bien entendu. Il y a une explication à cela, mais il faut la chercher. Et que fait-il à la fin de ce même morceau ? Il répète à la main droite les 4 sons que la main gauche vient d’énoncer :

Dans son recueil suivant, la Suite opus 25, toujours rigoureusement composé suivant cette technique, Schœnberg répète inlassablement les mêmes 4 notes :

Dans son recueil suivant, la Suite opus 25, toujours rigoureusement composé suivant cette technique, Schœnberg répète inlassablement les mêmes 4 notes :

Si nous prenons maintennt ce qui est considéré comme l’un de plus grand chef-d’œuvre composé à l’aide de « la règle qui interdit de rejouer un son avant que les 11 autres n’aient été produits », je veux parler de la Symphonie opus 21 d’Anton Webern, le résultat saute aux yeux :

Si nous prenons maintennt ce qui est considéré comme l’un de plus grand chef-d’œuvre composé à l’aide de « la règle qui interdit de rejouer un son avant que les 11 autres n’aient été produits », je veux parler de la Symphonie opus 21 d’Anton Webern, le résultat saute aux yeux :

Bien entendu, ici aussi il y a une explication. Encore faut-il la trouver. Einstein disait qu’« il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé ».

* * * *

Aimer toute les musiques. Qu’est-ce qu’aimer la musique ? La manière dont les musiciens aiment la musique est-elle identique à toutes les autres ? Il semble y avoir une grande différence entre toutes ces manières d’aimer la musique. Pour un compositeur, un chanteur, un instrumentiste, cela ne doit pas vouloir dire la même chose. Dans un récent entretien à France Culture, un compositeur a dit, puisqu’on le lui demandait, qu’il aimait toutes les musiques. Comment cela est-il possible ? Est-ce que la musique possède en elle-même une valeur telle que l’on puisse l’aimer de quelque manière qu’elle se présente ? Ou est-elle à ce point un objet d’incompréhension qu’on ne saurait dire d’elle ce que l’on peut dire à propos des livres, des films, des peintures ou de la philosophie ? Le journaliste qui interviewait ce compositeur aurait-il eu même l’idée de demander à un écrivain s’il aimait tous les livres ? Je dis bien « tous » : des investigations philosophiques de Wittgenstein jusqu’aux romans de gare, en passant par les romans pornographiques et les livres que nos hommes politiques signent pour préparer leurs élections. Bien sûr, on peut tout regarder avec l’œil d’un anthropologue qui se penche sur des tendances et s’intéresse aux spécificités de telle ou telle catégorie. Mais ce n’est pas de cela que je parle. Je dis bien : les aimer tous. Je ne vois pas un seul écrivain, un seul philosophe, un seul peintre qui pourrait répondre par l’affirmative à ce genre de question concernant sa propre discipline. C’est pourquoi on ne la leur pose jamais. Mais, en ce qui concerne la musique, on ne se gêne pas. Bien sûr, on peut apprécier deux notes qui se suivent dans une fanfare militaire, qui nous paraissent pas trop mal trouvées, mais c’est aimer deux notes, et pas toutes les musiques, ni même toutes les musiques militaires. Dans certains concerts, il nous faut parfois attendre longtemps avant d’entendre ces deux notes qui pourraient nous plaire. Avons-nous aimés tout le concert grâce à ces deux notes ? Pouvons-nous aimer toute les musiques qui se déversent dans les supermarchés et les quinzaines commerciales des quartiers urbains ? C’est peut-être parce que la musique est intimement liée à des groupes sociaux (la bourgeoisie, les jeunes des banlieues, les immigrés, le troisième âge, les gens des campagnes, le milieu ouvrier, etc.) que dire que l’on n’aime pas une certaine musique équivaudrait à faire de la ségrégation sociale. Cela risquerait de sous-entendre une position morale et politique. Oui, c’est peut-être ça.

* * * *

Musique en apesanteur. Les Pièces pour orchestre op. 10 d’Anton Webern ont été composées entre 1911 et 1913. A peu près à la même période que le Petrouchka et Sacre du printemps de Stravinsky. Sans vouloir minimiser le génie de ce dernier, on peut penser que les petites miniatures du premier vont beaucoup plus loin dans la révolution de l’écoute. Tellement plus loin qu’on ne les jouent presque jamais. Pendant le Sacre, les auditeurs peuvent marquer le temps avec leurs pieds, ou frapper leurs cuisses avec les mains, ou encore bouger la tête. Ça les plante dans le sol et leur donne une assise dans la terre. Ça les rassure. Avec Webern, c’est impossible. Ils sont en état d’apesanteur, ce qui est beaucoup moins confortable. Ça leur donne un sentiment de vertige. L’air y est rare et les soupirs ne peuvent qu’être brefs. La tendance semble impossible à inverser car il semble y avoir chez nous un lien entre les lois de la gravitation et l’amour de la musique. Pour aimer Webern, il faut oublier sa propre condition de terrien et vouloir planer haut.

* * * *

Un début. On observe dans les pays asiatiques un immense engouement pour la tradition musicale occidentale. Lorsque je vois le peu de considération que l’on porte chez nous sur cette tradition, dans l’éducation, dans les médias, dans les discours intellectuels, je pense à ces percussionistes africains qui vont à Cuba pour apprendre des pratiques issues de leur propre culture mais qui ont maintenant disparues. À l’instar de ceux-ci, un jour peut-être devrons-nous aller en Asie pour nous initier à ce que nous aurons perdu ici. Mais nous n’en sommes probablement qu’au début. Comme l’écrivait Beckett : « C’est le commencement qui est le pire, puis le milieu, puis la fin. A la fin, c’est la fin qui est le pire. »

* * * *

Grande ou petite, bonne ou mauvaise. On entend dire souvent qu’il n’y a pas de la grande et de la petite musique, mais seulement de la bonne ou de la mauvaise. C’est faux. Il y a de la grande, bonne ou mauvaise, et de la petite, bonne ou mauvaise également. Ainsi je trouve plus de raffinements dans certaines chansons de Georges Brassens que dans Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Cependant cet opéra a demandé plus de science, de maitrise, de connaissances que les chansons citées précedemment. Mais cette science n’a pas été utilisée avec goût. Parfois quelques simples notes, placées avec goût, valent plus que de rébarbatives fugues alambiquées. Le grand et le petit ne sont pas des notions de valeurs, mais pourraient représenter une quantité de science. Presque toutes les combinaisons semblent possible. Il y a eu beaucoup de compositeur de grande musique qui ont utilisé des éléments de la petite. Bartok, par exemple, a fait de la bonne grande avec de la bonne petite. D’autres ont malheureusement fait de la mauvaise grande avec de la bonne petite. Ainsi Debussy écrivit que le compositeur français Guy Roparz avait « composé une symphonie sur un choral breton qui pourtant ne lui avait rien fait« . Lorsque Stockhausen composa Hymnen, on peut dire qu’il a fait de la bonne grande avec parfois de la mauvaise petite, car n’allez pas me dire que les hymnes nationaux soient toujours parmi la meilleure musique qui soit. Certains compositeurs de l’école soviétique, tel Katchaturian, en utilisant des chants officiels du régime stalinien, ont réussit à produire de la mauvaise grande à partir de mauvaises petites. Cependant, en entendant une version « disco » de la 40ème symphonie de Mozart, on a conscience qu’il s’agit d’une mauvaise petite faite à partir d’une bonne grande, mais lorsque quelques musiciens désaccordés jouent dans le métro un arrangement de la Suite Jazz de Chostakovitch, on peut dire qu’il s’agit d’une mauvaise petite issue d’une mauvaise grande. Je vois néanmoins deux cas d’impossibilités : celui de bonnes petites provenant de bonnes grandes car on ne pourra jamais améliorer une bonne grande, même en en faisant une bonne petite, et celui de bonnes petites à partir de mauvaises grandes, puisque cela reviendrait à pouvoir rendre meilleur, en la simplifiant, une chose qui au départ était mauvaise, fut-elle grande.

* * * *

Interview de Mauricio Pollini à France-Musique. Dans le monde des interprètes, Pollini incarne la conscience. Parmi les interprètes de cette stature internationale, il est l’un des seuls à ne pas faire des rondes jambes devant la tyrannie enjoliveuse du spectacle agroupant et les pacotilles immédiatement rentables. Il dit des choses simples comme : « Les gens qui viennent au concert s’occupent pendant la journée de toutes autres choses que de musique. Ce n’est donc pas eux de décider de ce que l’on joue ou pas ». Il met en perspective Beethoven, Boulez, Brahms, Schœnberg et Stokhausen et dévoile leur continuité historique. Il est préoccupé par la standardisation, toujours grandissante, des programmes de concert.. Tour au long de sa carrière, il n’a jamais transigé avec les facilités d’un répertoire bon marché quand l’immense majorité des stars internationales de la musique classique affiche un goût exécrable en matière de création. Ces grands noms se vautrent dans quelques créations de pièces néo-tonales, qui ne nécessitent pas un centième du temps de travail qu’ils consacrent aux œuvres du grand répertoire car ils pourraient presque les jouer « à vue » et, ce faisant, affichent la bonne conscience d’avoir servi la musique de leur temps. En face d’eux, Pollini apparaît comme un artiste solitaire, racé, qui possède cette sorte d’humilité que seuls les véritables aristocrates entretiennent. Tous les interprètes devraient méditer sur l’attitude ce cet immense pianiste.

* * * *

Quant aux modes. Les modes changent plus vite que les décennies. Au cours des années 80, Boulez était une référence (en France), Carter (aux USA), Ligeti (un peu partout). Un peu plus tard, Donatoni (en Italie) et Ferneyhough (en Allemagne), grâce à leurs activités pédagogiques ont eu beaucoup de successeurs. à la même époque, les compositeurs de l’école spectrale (Murail et Grisey en tête) ont laissés des traces que l’on perçoit dans les premières oeuvres de Georges Benjamin, Magnus Lindberg ou Kaija Saariaho. De nos jours, la tendance se partage entre les esthétiques de Lachenmann, de Sciarino et de Grisey. Ce n’est plus le « Grisey » des recherches spectrales qui enthousiasme les jeunes musiciens d’aujourd’hui, mais celui des dernières oeuvres, plus dépouillées, faisant la part belle aux sonorités bruitées et refusant l’aspect harmonique qui prévalait dans ses premiers travaux. Comme à chaque époque, toute influence engendre certains académismes. Le refus de la hauteur déterminée, au profit des sons bruités et instables, semble être celui de la notre. Rien n’est mauvais en soi, c’est seulement l’imitation de la surface qui engendre des formes qui semblent rabâchées. Ainsi, de nos jours, le frottement d’une brosse sur la membrane d’une grosse-caisse est le souvenir de nos anciennes basses d’Alberti.

* * * *

Perte du silence. S’il y a une chose que nous avons perdu, c’est le silence. Non pas le silence intérieur, car il se trouvera toujours des êtres qui le cultiveront pour eux-mêmes, mais le silence social, d’où émergeait le bruit non-organisé, résultant de l’activité humaine, sans autre volonté de combler ce silence primordial qui nous avait été légué comme un don, tel le soleil. D’où la difficulté qu’éprouve la musique contemporaine à trouver une place, lorsque la standardisation sonore irrigue tout le tissu social. Que l’on songe à la violence de la confrontation qu’ont pu éprouver ceux qui, vivant autrefois dans ce monde de silence, se trouvaient soudainement face à une grande polyphonie, et on aura une mesure de cette perte.

* * * *

Généalogies. Extrait du manuscrit de l’adagio « ma non troppo » de la sonate opus 110 de Beethoven. Ces « mi bémol » répétés dans une mesure à 12/16 (probablement la première du genre) préludent à la construction progressive d’un accord de « la bémol mineur » par l’ajout successif de la tierce (do bémol) et de la fondamentale (la bémol). Trente-six ans plus tard, un autre compositeur reprendra la formule dans la même tonalité (mais en majeur) en lui insufflant un rythme beaucoup plus irrégulier et ambigu : Richard Wagner dans le début de la scène d’amour de Tristan. Parfois je rêve à des généalogies musicales, comme celle qui relierait le « grupetto » baroque au final de la IXème symphonie de Gustav Mahler.

* * * *

Ecriture et fétichisme. L’histoire de Moïse et Aaron, telle qu’elle figure dans l’opéra éponyme d’Arnold Schoenberg, est riche d’enseignement. Elle traite essentiellement du combat de la pensée contre la croyance. Evidemment, Moïse « croyait » en ce Dieu duquel il recevra les tables de la Loi, mais ce Dieu était avant tout un savoir et une conscience, et par là même, inconcevable, irreprésentable sous une forme visuelle, trop réductrice et trop fétichiste. Ce Dieu était abstraction. Moïse était intraitable, hautain, prêt à tout sacrifier pour l’Idée. Dans ce dessein, il incarnait celui qui ne saurait être incarné. On peut voir en lui une figure matricielle du despotisme éclairé. Aaron, lui, était un démocrate, mais un démocrate populiste. Il savait flatter les tendances majoritaires du peuple. Il souhaitait organiser le bonheur de tous. Il voulait être « populaire » et pour cela il ignorait le conflit, la résistance, et pliait devant la force du nombre. Ces deux figures vivent encore en nous, à notre époque, comme deux extrêmes entre lesquels notre civilisation continue de se déchirer. Le parti d’Aaron a tendance à l’emporter aujourd’hui sur la doctrine mosaïque en ce sens que la démocratie, en tant qu’idéal politique sans cesse invoqué, sinon poursuivi, ne cesse de se ramifier dans toutes les couches de la pensée, de la morale, de l’éthique et de l’art, et cela parfois jusqu’à la caricature. Quelques penseurs et philosophes se dressent contre l’idée que « tout se vaut », on voit les relativistes et les anti-relativistes se livrer bataille, intolérance et inconséquence sont les griefs des uns lancés contre les autres. Mais dans l’histoire de Moïse et Aaron il y a un élément de toute première importance : c’est l’écriture. L’écriture c’est la parole figée dans le temps, gravée dans la pierre, ce qui construit notre mémoire et instruit notre présent. Les austères tables de la Loi contre la débauche et les désirs d’adoration fétichiste. A notre époque où nos outils de communication sont bouleversés par les moyens technologiques – l’internet contre l’imprimerie – l’écriture acquiert un statut qui nous paraît radicalement nouveau. Elle n’a plus valeur de fixité car tel message, telle image, tel son qui me sont envoyés, peuvent être, par mes soins, transformés et répercutés à une échelle démesurée. Dans tout cela, il y a une valeur hautement ludique qui me permet de modifier à loisir un contenu sans que la trace d’un quelconque original ne puisse être retrouvée. La colère et la violence semblent éradiquées de ces pratiques venues des USA (pays où il est implicitement interdit de se fâcher). Les gestes de colère qui me faisaient déchirer et réduire en miette et jeter une lettre que je jugeais irrecevable ou scandaleuse, sont aujourd’hui réduits à une simple pression de l’index sur une souris afin d’activer le bouton « delete ». Les censures que le gouvernement chinois impose aux sites internet sont loin de posséder la violence symbolique des autodafés, même s’ils en entretiennent la violence réelle. Dans cette frénésie de la communication tous azimuts, dans ce jeu infini des modifications, ne serions-nous pas en train de revenir à cette transe ludique qui poussait le peuple juif à danser autour d’un veau d’or ? Je suis, comme beaucoup, un dévoreur de l’internet, et je me réjouis de cette transversalité qui permet à quiconque, recherchant une information sur le flux des marées, de découvrir soudain « la vague » d’Hokusaï, mais je me demande si une nouvelle forme de fétichisme n’est pas à l’oeuvre, et si tel était le cas, le paradoxe étonnant de cette situation viendrait du fait que c’est par l’excès de l’écriture, qui était pour Moïse l’arme contre le fétichisme, que celui-ci reviendrait aujourd’hui.

* * * *

L’ordre réel et l’ordre simulé. Il est intéressant de réfléchir au fait que les compositeurs arrangent souvent leurs idées dans un ordre temporel différent de celui qui existe lorsqu’elles leur sont venues à l’esprit. Ainsi ce qui aura valeur d’introduction dans une composition peut très bien avoir été en réalité une déduction, et ce qui aura valeur de développement a pu être une idée fondatrice. Il y a souvent une redistribution temporelle pour que, croit-on, la successivité des événements soit perçue dans un ordre que le cerveau jugera plus organique que celui, naturel, qui découle de l’invention réelle. Une des raisons de ce paradoxe est peut-être que la conscience, dans son seul présent, est incapable de fournir une représentation aussi riche que celle que la réalité nous offre. Il nous faut faire intervenir de la mémoire, de la prémonition. Il nous fait conclure, préparer, déduire, anticiper. Toutes ces opérations recréent une richesse temporelle qui nous donne l’illusion de l’organicié, alors qu’elles sont un travestissement de la réalité de l’invention. C’est pourquoi l’improvisation totalement libre est toujours si décevante. Le cerveau ne peut qu’inventer en temps réel des schémas qui oscillent entre les plus simplistes et les plus chaotiques. Et le chaos finit par rejoindre la simplicité à l’autre extrême. La musique est une chose beaucoup trop complexe pour être inventée, spontanément dans toutes ses couches, par un seul cerveau. L’intuition et la réflexion doivent se nourrir l’une l’autre.

* * * *

Dangers de la vitesse – Nous n’avons encore peut-être rien vu, encore rien vécu. Une civilisation massive est à l’euvre où les comportements s’aligneront comme une succession de zéros dans un nombre infini. Nous allons parcourir de gigantesques distances pour nous retrouver dans le même. Au fur et à mesure que nous allons conquérir la vitesse suprême de communication “car, bien sûr, ce sera sur ce dénominateur commun que la plupart s’entendra“ nous abolirons les différences que l’espace a créé au cours du temps. Nous transmettrons des messages qui ne bouleverseront plus personne, car ici et là, cela finira par revenir au même. Mais nous serons toujours pareils à des enfants naïfs poussant le jeu toujours plus loin. Et pour finir : semblables à des scarabées, retournés sur le dos, qui agitent leurs pattes dans le vide pour aller le plus loin possible.

* * * *

Carlos Kleiber. Carlos Kleiber ne se produisait pas souvent. Karajan disait de lui qu’il ne dirigeait que lorsque son frigidaire était vide. Sviatoslav Richter le vénérait et il n’a enregistré avec lui que le concerto pour piano de Dvorak. Son répertoire était limité à celui que dirigeait son père Erich Kleiber, le créateur de Wozzeck. Mais tout ce qu’il faisait était porté jusqu’à l’incandescence. Que ce soit une grande symphonie de Brahms ou une petite valse de Johann Strauss, la musique était pour lui une vie organique où chaque élément était absolument indispensable à l’équilibre. Chaque instant devait être une magie, chaque son une histoire. Lors du concert, il ne dirigeait que ce qui était nécessaire de l’être, laissant l’orchestre, préparé avec le soin le plus minutieux, évoluer hors de sa battue. Il cherchait à transmettre ses idées en prenant les sentiers les moins conventionnels qui soient. Ses gestes étaient la synthèse de tout ce qu’il avait transmis aux musiciens lors des répétitions. Une sorte de magie dans laquelle toute une histoire est contenue dans un simple mouvement du bras. C’est pourquoi ses gestes paraissent si bizarres parfois.

Ici dans une répétition de l’ouverture du Freischüz de Weber

Le final de la 7ème symphonie de Beethoven

Le premier mouvement de la symphonie « Linz » de Mozart

La passacaille finale de la 4ème symphonie de Brahms

Tout musicien devrait avoir chez lui l’intégrale des enregistrements de cet apollinien de génie. Même ses concerts du Nouvel An à Vienne, même la célébrissime » 5ème symphonie » de Beethoven ou encore la curieuse « symphonie tragique » de Borodine. Il mettait en pratique cette phrase de Nietzsche : « Gedanken sind die Schatten unserer Empfindungen, immer dunkler, leerer, einfacher, als diese. » (« Nos pensées sont les ombres de nos sensations, toujours plus obscures, plus vides, plus simples que celles-ci. »)

* * * *