Que peut la musique savante dire du monde ?

Philippe Manoury

Que peut la musique savante dire du monde, de notre monde actuel ? Le fait est que rares sont les incursions des musiques savantes contemporaines dans les domaines politiques, sociétaux, environnementaux ou civilisationnels de notre époque. Je m’y suis attelé dans certaines de mes récentes créations (Kein Licht, Lab.Oratorium), et je salue aussi Georges Aperghis qui a souvent pris de tels sujets pour les siennes (par exemple Migrants (2022)).

Quelques exemples historiques

La musique est un monde en soi qui n’a pas de référent concret dans le monde réel. Cela ne signifie pas qu’elle n’est pas reliée au réel, car les affects, les sensations, les émotions et les pensées qu’elle suscite en nous sont provoqués par des formes qui lui sont inhérentes. Il m’est souvent difficile de dire en une phrase ce qu’exprime telle ou telle musique, en revanche, je sais que ce qu’elle véhicule, ne peut l’être par aucune autre voie : ni par les arts plastiques, ni par le cinéma, ni par la danse, par l’informatique, par les mathématiques, par la philosophie, la littérature, ni non plus par les sciences. Existerait-il une quelconque incompatibilité entre le fait de traiter par la musique notre quotidien et la volonté de s’exprimer dans des formes élaborées et complexes ? En retournant la question, on pourrait se demander si ces formes d’expression ont pour vocation de transcender l’air du temps. Perdraient-elles leur âme en se raccrochant aux faits ou aux réalités transitoires ? La musique savante semble traîner la réputation d’un art passablement hermétique, isolé, détaché, voire méprisant du monde dans lequel pourtant il évolue, comme un univers abstrait, se nourrissant uniquement de son propre matériau. Un art qui, tel un Narcisse, se contemplerait dans son miroir sans se préoccuper du monde autour de lui. Il est vrai que les thèmes, souvent tragiques, qui agitent nos sociétés ont été, et continuent d’être, très majoritairement portés par des voix issues des cultures populaires et non des cultures savantes. Les chants qui expriment la dissidence, l’opposition ou le combat contre les dictatures se font entendre plus volontiers dans des lieux où vit et agit la culture dite « underground » que sur les scènes des philharmonies ou dans les salles d’opéras. Quelques exemples.

L’ancien dissident Václav Havel qui, en accédant au pouvoir après la chute du mur de Berlin, a symbolisé la liberté retrouvée en Tchécoslovaquie après des années de terreur et de crimes communistes, a choisi Frank Zappa comme conseiller culturel. Pourtant, le grand chef d’orchestre tchèque Rafael Kubelík, que l’on ne pouvait soupçonner de quelque sympathie que ce fût avec le précédent régime, aurait très bien pu occuper cette position symbolique. Dans un contexte différent, de nos jours, ce sont les Pussy Riots (groupe punk féminin) qui s’opposent frontalement au pouvoir de Vladimir Poutine, et ce, jusqu’à subir de terribles conditions de détention en prison. La contestation politique ne vient pas d’un représentant du monde artistique classique ou contemporain. Quand il faut donner des concerts afin de collecter des fonds pour venir en aide aux Éthiopiens en proie à la famine, pour les victimes du 11 septembre, ou pour sensibiliser la population à la crise climatique, c’est plus le chanteur Sting que l’on voit à l’œuvre qu’une star de l’opéra, du violon, du piano ou de la baguette[1].

De ce point de vue, l’histoire semble se répéter. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Les exemples ne manquent pas de compositeurs s’emparant de thématiques qui agitaient les sphères politiques ou sociales de leur temps. Le plus célèbre d’entre tous est évidemment Ludwig van Beethoven. Admirateur de Bonaparte qui portait les idéaux de liberté de la Révolution française, il a détesté Napoléon qui s’est fait sacrer empereur et a mis le feu à toute l’Europe. Sa Troisième symphonie en témoigne. Son opéra Fidelio se dresse contre l’emprisonnement cruel et injustifié. Frédéric Chopin a composé son étude dite « révolutionnaire » (op. 10, no 12) en 1831 en apprenant l’écrasement de l’insurrection polonaise et la chute de Varsovie. Pour prendre un exemple plus proche de notre époque, on peut citer l’oratorio Un Survivant de Varsovie dans lequel Arnold Schönberg, en 1947, met en musique le témoignage d’un Juif du ghetto de Varsovie, victime de la barbarie nazie. Bien sûr, les exemples ne manquent pas d’œuvres musicales ayant à leur source des thématiques politiques ou sociales. Que l’on pense à Nuits de Iannis Xenakis (1967) ou à nombre d’œuvres de Luigi Nono (Il canto sospeso, 1956, ou Intolleranza, 1961/1970) pour ne citer que les plus connues.

Pourquoi donc si peu d’œuvres contemporaines parlent-elles de notre époque, et si peu d’entre elles prennent-elles appui sur des sujets politiques et sociaux ? Les premières réflexions qui me viennent à l’esprit reposent sur le fait que les musiques populaires prennent largement en charge ce domaine. Elles ont pris un essor planétaire inconnu auparavant, après la Seconde Guerre mondiale, essor qui se poursuit de nos jours avec le renfort des réseaux sociaux. Cela est dû en partie à la « technologisation » massive des populations des pays riches, mais aussi – et cela toujours grâce à la technologie – à l’uniformisation et la mondialisation des styles de musiques venus des pays anglophones. Les besoins en argent pour réparer les malheurs des tragédies de notre époque sont d’une ampleur telle qu’il est logique qu’ils soient couverts par des canaux qui touchent les grandes masses, ce que ne sauraient ambitionner les musiques savantes contemporaines. On ne peut guère – hélas, aimerais-je ajouter – utiliser Un Survivant de Varsovie de Schönberg pour réduire au silence les négationnistes de la Shoah ! À mesure que l’on accroît la complexité formelle, que l’on s’éloigne des modes d’expression les plus courus, que l’on ne néglige pas de pousser plus avant le langage musical avec lequel on va s’exprimer, on augmente le risque d’obscurcir le « message »[2] primordial. Les prises de position artistiques contre les fléaux qui s’abattent sur notre planète ne peuvent pas se limiter à récolter des fonds ; or elles peuvent, face aux situations inacceptables, donner à penser, agir sur l’imagination, servir un dessein moral, politique, voire philosophique.

Ce qu’on veut « faire dire » à la musique.

Une œuvre musicale – prenons une œuvre ne reposant pas sur un texte – possède deux sortes de « visage ». Le premier, tourné vers l’intérieur, fait d’abord reposer l’œuvre sur ses moyens musicaux intrinsèques. Elle est abstraite et ne signifie rien d’autre qu’elle-même. Elle tire son expression de l’agencement des moyens musicaux employés, et rien d’extérieur n’intervient pour lui donner forme, sinon l’imagination du compositeur qui en organise le matériau. Le second visage, tourné vers l’extérieur, fait que, grâce aux pouvoirs expressifs qu’elle dégage, l’œuvre peut, dans une certaine mesure, déborder d’elle-même et prendre en charge des contenus qui ne lui sont pas propres. Elle a le pouvoir d’évoquer la solitude, d’éveiller l’espoir, d’inspirer la tristesse, de provoquer la joie ou la colère. Des codes et des conventions ont toujours existé, se transmettant au fil de l’histoire – une fanfare, un tremolo de cordes, un éclat de percussions, etc. – pour exprimer des contenus non-musicaux. Les compositeurs d’autrefois les avaient classifiés en tant que « affects ». Certains ont perduré, d’autres ont disparu. La musique de film s’en est amplement servi, et continue aujourd’hui de le faire. Mais malgré toutes les volontés de classification, toutes les tentatives d’explication qui ont germé dans la tête des théoriciens, psychologues et sémioticiens de la musique, ces contenus émotionnels provoqués par la musique sont surtout hautement individuels et ne relèvent pas d’un système signifiant bien défini. Schönberg écrivait à Kandinsky, en 1911 : « Il est provisoirement refusé à mes œuvres de gagner la faveur des masses ; elles n’en atteindront que plus facilement les individus. Ces individus de grande valeur qui seuls comptent pour moi. »[3]

On peut faire « dire » à la musique ce que l’on veut. Elle peut transcender les époques sans problème. Stanley Kubrick a fait valser des aéronefs sur une valse viennoise dans 2001 : A Space Odyssey (1968), Visconti nous a fait boire, jusqu’à la lie, le motif lancinant de l’Adagietto de la 5e symphonie de Mahler pour évoquer la beauté extatique dans un univers mortifère, et Godard a haché menu des quatuors de Beethoven pour soutenir ses montages abrupts. On peut faire « dire » à la musique ce que l’on veut… et aussi n’importe quoi. Mon ami, le compositeur Helmut Lachenmann, m’a dit qu’à l’âge de 7 ans, il avait entendu à la radio un discours de Joseph Goebbels rendant hommage aux soldats allemands qui moururent en héros à Stalingrad pour la gloire du Führer et du Reich. Discours qui fut aussitôt suivi par le premier mouvement de la 5esymphonie (dite du « Destin ») de Beethoven. Le pathos de cette musique a immédiatement fait son effet : « Aussitôt », me disait Lachenmann, « j’ai voulu, moi aussi, mourir pour le Führer ». En exacerbant le côté « pathétique » de la musique de Beethoven, on lui a fait porter, là, un bien étrange message. Plus récemment, le 30 novembre 2021, on a vu un candidat à la Présidence de la République française (Éric Zemmour, pour ne pas le nommer) se servir de l’Allegretto de la 7esymphoniedu même Beethoven comme musique de fond pour son clip de campagne. Le côté insistant, processuel, inexorable de ce rythme de marche lente semble correspondre à merveille à la vision qu’a ce candidat de lui-même en train de devenir, un peu plus chaque jour, celui qui s’imposera. Le motif rythmique initial sur lequel, peu à peu, viennent s’agréger d’autres voix, est censé dépeindre le candidat lui-même qui, étant parti seul, finira par fédérer la nation tout entière autour de lui. Prendre un morceau de musique classique pour accompagner une action visuelle est une pratique qui existe depuis longtemps au cinéma et à la télévision, mais qu’un candidat à la Présidence de la République le détourne pour se peindre lui-même en héros de cette action ne manque pas d’outrecuidance. Pourquoi n’a-t-il pas été jusqu’à la fin de ce mouvement lorsque Beethoven, réfutant tout triomphalisme, confie ce motif à quelques maigres pizzicati conclus par un accord final qui tombe juste au moment où les premiers violons font une « fausse rentrée » en partant un temps trop tôt ! Cette « erreur finale », soigneusement composée par Beethoven, fit écrire à Berlioz en 1862 ces quelques lignes qui, j’aimerais l’espérer, résonneront dans la tête des zemmouriens futurs : « L’orchestre, comme fatigué d’une si pénible lutte, ne fait plus entendre que des débris de la phrase principale ; il s’éteint affaissé. Les flûtes et les hautbois reprennent le thème d’une voix mourante, mais la force leur manque pour l’achever ; ce sont les violons qui la terminent par quelques notes de pizzicato à peine perceptibles ; après quoi, se ranimant tout à coup comme la flamme d’une lampe qui va s’éteindre, les instruments à vent exhalent un profond soupir sur une harmonie indécise et… le reste est silence. »[4]

Comment les œuvres contemporaines, dont le « langage » est loin d’être aussi familier à beaucoup d’auditeurs que celui d’une symphonie de Beethoven, peuvent-elles alors porter un « message » qui soit perçu par un grand nombre ? Devraient-elles pour autant renoncer à une certaine complexité formelle pour exprimer des idées et des contenus à caractère politique ou social, voire tragiquement « civilisationnel » ? Certainement pas. Elles doivent au contraire trouver ce qui, dans le sujet traité, est susceptible d’entrer en résonance avec la forme même de l’œuvre, ainsi qu’avec ses éléments. Une œuvre musicale n’est ni un reportage, ni un documentaire, ni une analyse, ni un manifeste. Elle est avant tout « une œuvre musicale ». Elle doit se saisir de la complexité du sujet qui a présidé à sa création, en montrer les tensions et les intrications, en dégager, si possible, les éléments tragiques, comiques, voire absurdes. Si elle n’a pas le pouvoir d’atteindre d’aussi grandes masses que les musiques populaires, elle possède un pouvoir différent qui est celui de se saisir de ces contenus extérieurs jusque dans sa chair même. Dit autrement, ces contenus doivent la marquer d’un sceau indélébile : sans eux, l’œuvre, dans toutes ses dimensions formelles, serait tout autre.

J’aimerais prendre un exemple dans la littérature. Samuel Beckett a su peindre comme personne d’autre l’absurdité de la condition humaine. Au début, sa langue a été très mal comprise ; on pensait qu’il se fichait tout bonnement du monde. Il se refusait à tout commentaire, à toute explication. Il disait qu’il ne savait pas pourquoi ses personnages agissaient de façon aussi incongrue. Et pourtant… dans la vie réelle, qui n’a jamais été touché par des personnages beckettiens ? Si je prends à dessein l’exemple de cet écrivain, c’est qu’il me semble que, en tordant le cou au pathos et à l’emphase, Beckett a révélé le tragique sous l’absurde, et que cette langue n’aurait pas pu exister à une autre époque que celle où elle s’est exprimée. Il ne l’a pas pour autant simplifiée. Il y a adéquation totale entre les moyens, la forme et la situation. Nous sommes ici aux antipodes de ce que l’on appelait autrefois les œuvres d’art « engagées ». Il n’y a plus guère que dans quelques régimes dictatoriaux – que l’on qualifierait volontiers de « dictatures d’opérette » s’ils n’étaient pas criminels – que l’on continue à croire en la vertu des « arts engagés ». La plupart des hommes politiques d’aujourd’hui ont bien compris que, pour bien « gérer » leur image et paraître à la page, il est beaucoup plus rentable de convoquer des musiques populaires à la mode ; ce qui ne manque pas de conférer à ces dernières un statut tout-à-fait… officiel.

Quiconque étant en quête de tragédies n’a pas à chercher bien loin dans le temps ni dans l’espace. Nul besoin d’aller puiser chez les anciens Grecs, chez les classiques ou les romantiques. Malheureusement, notre époque est abondamment pourvue en tragédies réelles. Les guerres se multiplient, la détresse et l’exode massif de gens fuyant la guerre ne s’estompent point : c’est quotidien. Les crimes raciaux et l’asservissement de populations sont légion au moment où j’écris ces lignes. L’intolérance et le sectarisme religieux fleurissent de toutes parts. L’écart béant entre la pauvreté, sans cesse grandissante, et l’accumulation exponentielle des richesses chez un petit nombre nous crève les yeux[5]. La fabrication et la manipulation, par les dirigeants politiques actuels, des informations en veillant, comme l’a écrit le philosophe Jacques Bouveresse, à tenir bien unis « le forfait qui est commis » et « le mensonge cynique qui l’annule »[6], demeurent des pratiques courantes. Michel Houellebecq déclarait récemment, avec son sens de la provocation notoire, que « c’est avec des bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature[7] ». Je ne pense pas que cela soit vrai en musique. J’ai évoqué plus haut l’usage du pathos en musique afin de manipuler des personnes pour des raisons mercantiles et politiques. Il est vrai que la musique, lorsqu’elle commence à trop vous toucher, porte atteinte à votre raison. Jamais, probablement, il ne sera commode d’échapper à ce dilemme. Alors, comment l’articuler et comment s’emparer des situations de notre temps, tragiques ou absurdes, le plus souvent les deux à la fois ? Voici ce que je vais tenter d’illustrer, sur fond de ma propre expérience.

J’ai composé récemment deux œuvres qui prennent pour appui des situations liées à notre époque contemporaine, toutes deux avec le metteur en scène allemand Nicolas Stemann. L’une est Kein Licht, produite par l’Opéra Comique en 2017. C’est une œuvre lyrique basée sur un texte de l’écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek, Prix Nobel de littérature en 2004. L’autre, composée deux ans après, est Lab.Oratorium, créée par François-Xavier Roth et le Gürzenich Orchester de Cologne, sorte d’oratorio expérimental et scénique qui prend appui sur la situation des migrants en Méditerranée au moment de sa composition. Je vais tâcher d’illustrer mon propos par des exemples tirés de ces deux œuvres.

« Kein Licht » : un Thinkspiel.

Dans Kein Licht, Elfriede Jelinek s’appuie sur le drame causé par le tsunami ayant déclenché la catastrophe nucléaire à Fukushima au Japon, sans toutefois jamais y faire explicitement référence. Il s’agit d’un dialogue entre A et B, deux personnes dont on ne saura jamais qui elles sont. Parfois les paroles échangées nous font penser que ce sont des violonistes, parfois il est impossible de rien imaginer ; parfois même, on en arrive à se demander si ce ne sont pas deux particules douées de conscience qui se parlent l’une à l’autre. Il n’y a pas de repères temporels dans ces dialogues, pas non plus de liens de causalité. Cette relative abstraction laisse une grande liberté ; elle m’a ainsi permis de mettre au point une forme de théâtre musical inédit auquel j’ai donné le nom de « Thinkspiel ». Il s’agit d’une tentative d’unification du théâtre parlé et de la musique chantée et jouée. À ce titre, Nicolas Stemann et moi avons dégagé une idée fort simple : plus on chante, moins l’auditeur comprend, mais plus il est ému. Il y a comme un principe de vases communicants qui fait que l’on ne peut pas saisir au même moment, et avec la même intensité, les contenus sémantique et émotif d’une expression vocale. Nous avons alors fait des choix dans le texte de Jelinek entre ce qui devrait être plutôt chanté, et ce qui devrait être parlé. L’autre particularité de ce que j’appelle le Thinkspiel est que théâtre et musique, s’ils peuvent exposer des moments distincts, doivent aussi pouvoir se fondre l’un dans l’autre. Les temporalités du théâtre et de la musique ne sont pas les mêmes. La composition musicale possède un temps structuré à l’aide d’un langage codé, concrétisé par la partition, alors qu’au théâtre, le temps s’articule de façon plus intuitive. Il s’agit d’imaginer des formes qui fassent coexister ces deux entités jusqu’à, parfois, les faire se superposer. Enfin, la dernière particularité de ce Thinkspiel est que la partition consistait en un grand nombre de modules séparés dont l’ordre a été décidé peu à peu au fil des répétitions. Il est possible d’imaginer qu’une nouvelle production s’empare de ces modules dans un ordre différent en accord avec une autre dramaturgie.

Le texte de Jelinek, comme je l’ai dit, ne mentionne pas de façon réaliste la catastrophe de Fukushima, mais s’attache plutôt à saisir les conséquences qu’elle a eues sur les personnes qui l’ont subie. Par exemple, il évoque des femmes qui, ayant perdu leurs familles, maris, enfants, ainsi que leurs maisons, se réfugient près des chiens errants dans la ville dévastée. Elles se maquillent et se font belles pour les chiens, les seuls compagnons qui leur restent. C’est ainsi que j’ai composé un trio de femmes avec un vrai chien qui est discrètement guidé par une dresseuse et, grâce à elle, s’exprime aussi vocalement. C’est ce que j’ai trouvé de mieux pour signifier la solitude et la désolation de ces femmes.

Un peu plus loin, une scène traite du problème nucléaire civil, problème qui continue de diviser grandement les États et les gens. Faut-il abandonner le nucléaire pour d’autres formes d’énergie afin d’éviter de telles catastrophes ? Mais, en conséquence, peut-on se contenter de la seule énergie dite propre pour nous fournir l’électricité dont nous avons besoin, alors que la consommation d’énergie ne cesse de progresser de façon exponentielle ? Comme la situation est grandement inspirée de celle qui a endeuillé le Japon, j’ai proposé à Nicolas Stemann de prendre pour modèle le théâtre de marionnettes d’Osaka, le bunraku. Chaque marionnette y est actionnée par trois personnes, accompagnées, sur le côté droit de la scène, par un acteur qui n’hésite pas à travestir sa voix, et d’un joueur de shamisen (instrument à cordes japonais s’apparentant à un luth). Dans Kein Licht, le shamisen est remplacé par un alto solo. La marionnette se nomme « Atomi » ; elle représente l’énergie nucléaire à qui on va demander de s’endormir. C’est une satire, bien sûr inspirée par la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire à la fin de l’année 2022, décision qui fut confirmée par l’exécutif allemand en début d’avril 2023 et rendue effective le 16 avril de la même année.

Lors des répétitions de Kein Licht, j’ai invité deux physiciens, Sébastien Balibar et Mathieu Langer, pour exposer de façon scientifique les risques et les espoirs du nucléaire à toute la troupe de cette production. Cela nous a aidés dans la conception de ce projet. L’énergie nucléaire a été rendue possible par deux équations célèbres : l’une d’Albert Einstein (dite de la relativité restreinte), et l’autre d’Erwin Schrödinger. Il arrive un moment crucial dans cette œuvre où, après une sorte de parodie d’hymne d’amour à l’énergie, à son déploiement, à sa beauté, les deux formules sont chantées, l’une après l’autre, comme s’il s’agissait d’une incantation magique ayant pour effet de libérer une énergie folle, prête à être consommée.

Voici maintenant comment peuvent se déployer des analogies entre une situation réelle et sa version symbolique en musique. On sait que les catastrophes nucléaires ont été la conséquence d’une impossibilité de contrôler des réactions nucléaires en chaîne. Or il se trouve que pour créer de la musique électronique en temps réel – ce qui est un de mes outils d’expression favoris –, j’utilise depuis longtemps un formalisme bien connu des mathématiciens, les chaînes de Markov, qui engendrent des suites de sons les uns à la suite des autres suivant des principes probabilistes, à l’infini. La métaphore n’aurait pas pu être mieux trouvée. Au beau milieu de ce spectacle, je prends la parole pour informer le public que la musique qu’il entend n’est pas créée par un cerveau humain mais par une machine que je pourrais arrêter à tout moment – mais je ne le ferai pas – laissant croire que, tant qu’il y aura de l’énergie, de l’électricité, la machine continuera à produire cette musique. L’énergie est donc débordante, elle paraît inépuisable, puis l’eau envahit la scène jusqu’au moment de la catastrophe. Black-out, noir complet… Kein Licht !

Ce black-out présenté sur scène est évidement un faux. Tout a été soigneusement reconstitué, visuellement comme du point de vue sonore. À partir de ce moment, la musique devient purement acoustique puisqu’il n’y a plus d’énergie pour l’informatique. À la toute fin du spectacle, après un lamento nous mettant en garde contre nos propres folies – un poème de Nietzsche[8] dit explicitement : « Oh Mensch! Gib acht! » (« Ô être humain ! Prends garde ! ») –, est évoqué une autre situation qui se prépare actuellement sous nos yeux : la colonisation de l’espace. Nous avons tout détruit sur ce beau jardin qu’était la terre, il ne nous reste plus qu’à émigrer sur d’autres planètes, vraisemblablement moins accueillantes. Les gens restés sur terre se démènent comme ils le peuvent, prisonniers de leurs folies, tandis que quelques chanceux (Elon Musk est évidemment sous-entendu ici) tenteront de commencer une histoire extra-terrestre qui – si tant est qu’elle puisse avoir lieu – aurait toutes les chances de sombrer comme la nôtre, si rien n’est entrepris pour éviter la catastrophe. C’est ainsi que se termine Kein Licht.

Lab.Oratorium

Le second ouvrage que je voudrais évoquer est Lab.Oratorium, écrit pour le Gürzenich Orchester de François-Xavier Roth à Cologne et créé en mai 2019. Le sujet traité est cette terrible épreuve vieille de plusieurs siècles et qui continue de se dérouler sous nos yeux : l’exode inexorable des populations fuyant les guerres, la misère, et ne trouvant pas pour autant une voie de salut, ni une issue digne. Un compositeur doit-il prendre parti dans le traitement du sujet qu’il s’est choisi ? Je ne pense pas que ce soit indispensable. En ce qui me concerne, j’ai pu adopter les deux attitudes. Autant j’ai beaucoup de mal à m’opposer fermement à l’énergie nucléaire, en raison des risques écologiques dramatiques que font courir les énergies fossiles, autant, en ce qui concerne le sort réservé aux gens qui cherchent à sauver leurs vies en s’embarquant sur des radeaux de fortune, ma position est sans équivoque : c’est une honte internationale.

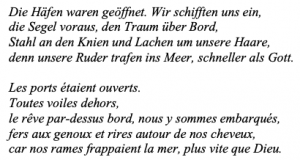

J’ai imaginé, pour Lab.Oratorium (créée à Cologne, l’œuvre a voyagé ensuite à Hambourg, puis à Paris), chaque salle des Philharmonies comme étant un grand navire, la scène représentant sa proue[9]. Le livret a été écrit par Patrick Hahn, Nicolas Stemann et moi-même autour des textes de la poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann qui, souvent, a évoqué des voyages, l’errance et la solitude. Un orchestre prend place, deux acteurs invitent les spectateurs à les suivre dans une joyeuse croisière. Le bateau part, l’atmosphère festive bat son plein… lorsqu’un chœur de 40 personnes, assis incognito parmi le public, se met soudainement à chanter :

(Pour tous les fragments de poèmes de Bachmann, utilisés ici et dans Lab.Oratorium, voir I. Bachmann : Toute personne qui tombe a des ailes (Poèmes 1942-1967), nrf, Poésie/Gallimard, 2015, édition bilingue, trad. par Françoise Rétif.)

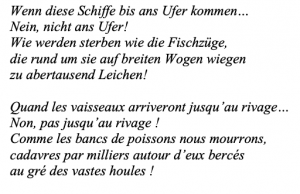

Ce chœur symbolise un premier groupe de migrants qui fait irruption parmi les invités de cette croisière. Cette entrée du chœur marque le changement de ton qui s’opère à partir de là : de joyeuse et festive, cette croisière s’annonce plutôt tragique. Le chœur chante maintenant un Lied sur Grodek, le dernier poème écrit par Georg Trakl au cours de la Première guerre mondiale. Ce poème est là pour signifier que la guerre est la principale cause de ces voyages vers l’inconnu. Mais tout cela n’est que la partie visible d’un iceberg, car, un peu plus tard, un second chœur, beaucoup plus nombreux que le précédent, envahit toute la salle avant de chanter Vision, un poème tragique d’Ingeborg Bachmann :

Lab.Oratorium suit un plan formel très rigoureux, dont voici le détail :

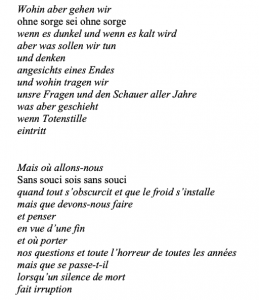

Chaque grande section développe un thème bien précis : le départ, le voyage, le surgissement d’un premier groupe de migrants, puis d’un second, l’accostage du bateau, la traversée clandestine des pays, la fatigue, le sommeil, le rêve, la politique. Que se passe-t-il dans la vie réelle de ces gens ? Ils fuient, pour la plupart, une vie de misère et de danger, puis ils sont confrontés aux sociétés des pays industrialisés et riches, les publicités, la consommation, les promesses d’une vie heureuse. Un poème d’Ingeborg Bachmann raille les promesses béates que nous déverse la publicité à longueur de temps, sur les murs, dans les journaux, sur les écrans : il s’agit de Reklame, l’un de ses poèmes les plus connus. C’est un poème à deux voix dont l’une questionne sans arrêt :

L’autre voix l’interrompt sans cesse en lui disant : ohne sorge, sei ohne sorge (sans soucis, sois sans soucis). Là encore, la musique, impuissante à créer du réalisme comme sait le faire un film ou un livre, se sert de métaphores et tente de créer un monde en soi, parallèle, qui est comme le reflet d’une réalité dont elle renvoie l’image. Ici la voix qui questionne – la voix inquiète – est parlée, tandis que celle qui lui répond – la voix ingénue – est chantée par une soprano coloratur.

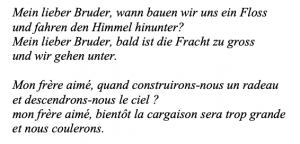

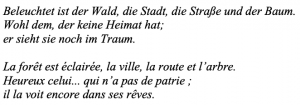

Juste avant le grand tutti qui précède la fin intervient un Nocturne pour orchestre, suivi d’une scène onirique avec voix parlées, chantées et orchestre. Il ne faut pas oublier que les migrants vivent la plupart du temps dans un grand épuisement et que leurs nuits angoissées doivent être peuplées d’une multitude de rêves. Dans cette scène onirique, les rêves sont superposés – plusieurs voix chantent en même temps – puis convergent vers un rêve partagé qui explose après un crescendo de l’orchestre vers l’extrême aigu :

(Le début du poème d’Ingeborg Bachmann Das Spiel ist aus, Le jeu est fini.)

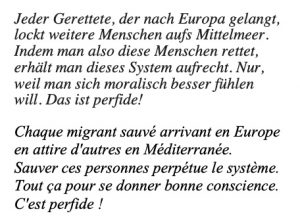

Lorsque j’ai posé la question de savoir s’il fallait prendre parti ou non, j’ai avancé l’idée qu’une œuvre musicale ne saurait représenter une situation politique, mais serait plus apte à mettre en jeu les tensions et les forces qui l’agitent. C’est ainsi que, juste avant de terminer Lab.Oratorium, il a été choisi d’exposer certains des discours antagonistes des forces politiques qui s’opposent en Europe à cette situation de migrations contraintes. Parmi ces forces, nous n’avons pas hésité à exposer celles qui s’expriment violemment, venant principalement de la droite populiste allemande, mais que l’on retrouve un peu partout en Europe. Les deux acteurs profèrent des phrases, trouvées sur Internet et prononcées lors de discours ou congrès, par exemple :

pendant que le chœur erre dans la salle, comme les migrants sur les terres d’Europe, en lançant des invectives à ceux qui tentent de les repousser et de les chasser :

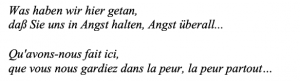

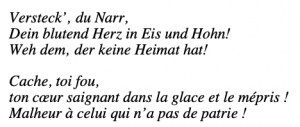

La toute fin de Lab.Oratorium s’engage sur une voie qui me semble la seule utopie possible : celle du refus de tout nationalisme. Deux philosophes et poètes sont venus à ce moment me prêter main-forte ; je mets leurs phrases en regard l’une de l’autre. Celle de Friedrich Nietzsche d’abord :

(Extrait du poème Vereinsamt (1884) de F. Nietzsche, publié in : Das Magazin für Litteratur,Nachgelassene Fragmente, 1904.)

puis celle de Hannah Arendt :

(Écrit en 1946 à New York, le poème Die Traurigkeit ist wie ein Licht, publié in: Denktagebuch, Piper Verlag, München 2002). H. Arendt, Heureux celui qui n’a pas de patrie. Poèmes de pensée, éd. Karin Biro, trad. François Mathieu, Paris, Payot, 2015.)

Si ces phrases, presque identiques, paraissent aller en directions opposées, elles me semblent au contraire abonder dans le même sens. Nietzsche, lui-même apatride en Suisse, ayant renoncé à sa nationalité prussienne, savait quels problèmes ce statut occasionnait dans un monde où le patriotisme guerrier fleurissait partout. Son « Weh dem‚ der keine Heimat hat » n’est, selon moi, pas à entendre comme une profération, mais comme une triste constatation sur la situation des sans patrie. Hannah Arendt, apatride elle aussi, aux USA, se fait plus directe. Il ne fait cependant pas de doute que la phrase d’Arendt est directement inspirée par celle de Nietzsche.

Quel orchestre au XXIe siècle ?

Les arts scéniques, lorsqu’ils renvoient à des situations concrètes, procèdent le plus souvent par analogie, car il ne s’agit jamais de reproduire les vraies situations qui sont évoquées. Dans Lab.Oratorium, la salle de concert représente l’Europe parcourue par les migrants, qui, eux, sont représentés par le chœur. Mais il est possible de pousser les analogies encore plus loin.

Je veux parler, pour terminer, de l’orchestre symphonique, dont on a souvent dit qu’il serait une sorte de miroir de la société. On retrouve, en effet, dans la constitution de l’orchestre bien des points communs avec la société, et surtout avec celle qui l’a établi aux XVIIIe et XIXe siècles. Une conception très hiérarchique s’y fait jour dans les deux cas. Il y a des solistes dans l’orchestre, même des super-solistes, et les autres, les musiciens du rang. C’est surtout très saillant dans les cordes qui sont en grand nombre, mais on peut également le constater dans les autres familles instrumentales. Tout comme dans la société, l’idée de hiérarchie n’est pas condamnable en soi. Une hiérarchie est même probablement nécessaire et pour ainsi dire naturelle dans nombre de domaines. On peut souhaiter une société où les responsabilités seraient davantage partagées qu’elles ne le sont actuellement, où le pouvoir ne relèverait pas d’une immuable verticalité. On pourrait également fort bien imaginer un orchestre dans lequel il n’y aurait pas, pour donner un exemple simple, des premiers et des seconds violons[10], mais deux ou plusieurs groupes de violons qui dialogueraient à parts égales. À l’intérieur de chaque groupe, une hiérarchie pourrait être active dans le sens où chacun d’eux regroupe des musiciens plus ou moins aguerris – dans les faits, les niveaux de connaissance et de métier ne sont jamais également répartis. Il ne s’agit pas ici de changer ces dispositions pour le répertoire existant, bien sûr, mais pour un répertoire nouveau qui reposerait d’emblée, dans l’écriture même des partitions, sur un partage des responsabilités plus égal que ce qu’il fut dans les œuvres classiques.[11] Sous l’impulsion de François-Xavier Roth à Cologne, j’ai composé une trilogie pour orchestre, la Trilogie Köln[12], qui repose entièrement sur une recomposition des familles et des groupes instrumentaux de l’orchestre, dont certains sont placés autour et derrière le public.

Une autre dimension qui pourrait influencer une telle évolution de l’orchestre en suivant un modèle sociétal plus égalitaire est illustrée par la composition des groupes en familles homogènes. Nos sociétés modernes font une part importante à la mixité sociale. Les brassages de populations différentes vont devenir bientôt une norme et, quelles que soient les difficultés que de telles situations peuvent engendrer, il s’agit sans aucun doute d’une direction civilisationnelle forte. L’opposition à une telle évolution ne peut être envisagée que par des décisions politiques arbitraires, autoritaires, brutales. L’orchestre symphonique est, lui aussi, regroupé en familles homogènes (cordes, bois, cuivres, percussions), or il serait désormais tout à fait salutaire de concevoir des œuvres qui mettent en action certains groupes hétérogènes qui seraient composés de membres de familles instrumentales différentes. L’orchestre a souvent été considéré comme un microcosme de la société, je l’ai écrit plus haut. Fellini ne s’y était pas trompé lorsqu’il a tourné Prova d’orchestra. La création d’œuvres pour un tel orchestre serait, dans ce cas, vue non pas comme un reflet de la société, mais plutôt comme l’avant-garde de cette dernière. Il est déjà arrivé dans l’histoire que la musique anticipe des événements politiques ou sociétaux. Il serait peut-être temps qu’elle y songe à nouveau.

Philippe Manoury / Strasbourg, le 7 mai 2022, revu le 20 avril 2023

P.S. Remerciements à Daniela Langer pour son aide attentive et précieuse.

[1] Il existe bien sûr quelques exceptions comme les concerts organisés en soutien à l’Ukraine depuis 2022 (https://van-magazine.com/mag/ukraine-propaganda-music) ou encore les concerts gratuits pour les migrants, donnés par Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim et Ivan Fischer à la Philharmonie de Berlin en 2017.

[2] J’emploie ici des guillemets à dessein car à la différence de la littérature, la musique, surtout celle de facture instrumentale savante, n’ayant pas de référents précis dans le monde réel, n’est donc pas porteuse de message stricto sensu, d’informations à déchiffrer et de contenus à comprendre, comme le sont les arts relevant de la langue et de la parole, ou encore les mythes (cf. Claude Lévi-Strauss, Le Cru et le cuit, Paris, Plon, 1965, p.205).

[3] Philippe Albèra (dir.): Schoenberg – Kandinsky, Correspondances, Textes (Genève, Contrechamps, 1984). http://books.openedition.org/contrechamps/2618.

[4] Hector Berlioz: Études critiques des symphonies de Beethoven (in: À travers chants, Paris, Michel Lévy frères, Libraires Éditeurs, 1862, p. 44). Voir Hector Berlioz Website – Site Hector Berlioz A TRAVERS CHANTS: http://www.hberlioz.com/Writings/ATC02.htm

[5] Voir Lucas Chancel et al., “World Inequality Report 2022” (Paris: World Inequality Lab, 2022), https://wir2022.wid.world.

[6] D ‘après le compte rendu de Robert Maggiori (dans Libération du 3 avril 2019) de : Les premiers jours de l’inhumanité, Karl Kraus et la guerre ; de J. Bouveresse. Marseille, Hors d’atteinte, coll. « Faits & idées », 2019.

[7] Entretien de Jean Birnbaum avec Michel Houellebecq, publié dans Le Monde du 30 décembre 2021 (modifié le 5 janvier 2022).

[8] Mitternachts-Lied, dans Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen. Dritter Theil. Chemnitz, éd. Ernst Schmeitzner, 1884.

[9] Voir Luis Velasco-Pufleau and Philippe Manoury, “‘It Is Important Artists React to the World in Which We All Live’: An Interview with Philippe Manoury on Lab.Oratorium,” Tempo 74, no. 293 (2020): 6–13, doi:10.1017/S0040298220000224.

[10] Il faut se rappeler qu’à l’époque de la fondation de l’orchestre, les altistes étaient des violonistes de mauvais niveau, les contrebassistes n’étaient que des violoncellistes ratés, les cuivres n’étaient tolérés que pour intervenir en des moments particuliers. Dans les symphonies de Haydn et Mozart, les trompettes ne jouaient que les notes basiques (toniques et dominantes) conjointement avec les timbales. La situation a évidemment beaucoup évolué depuis ; il n’en demeure pas moins que de très nombreux aspects de l’orchestre relèvent encore de cette vision hiérarchique héritée des siècles passés.

[11] Il faut savoir que lorsqu’on commande une œuvre pour orchestre à un compositeur contemporain, il lui est demandé, dans l’immense majorité des cas, de respecter les pôles hiérarchiques qui sont ceux de l’orchestre classique.

[12] Cette trilogie comprend Ring, In situ et enfin Lab.Oratorium que je viens longuement d’évoquer.