Le compositeur de la Femme sans ombre

Année 1913. Création du Sacre et de Jeux à Paris. Berg compose ses Trois pièces pour orchestre op 6 et Webern ses insolites Bagatelles pour quatuor à cordes. Un an auparavent Schoenberg a donné son Pierrot Lunaire. Le monde musical semble exploser de tant de nouveautés. Comment situer l’homme qui, en cette même année, s’apprête à entreprendre la composition d’un des opéras les plus monumental de ce siecle ? Un moderne ? Il ne « tord pas le cou » à la rhétorique musicale comme Debussy et, à la différence d’un Stravinsky, ne brise pas les vestiges du XIXème siècle. Et puis Schoenberg auquel il ne ménage pas ses critiques (« C’est un psychiatre qu’il lui faut ! »), a déjà accomplit le pas décisif en s’affranchissant délibéremment du système tonal. D’ailleurs la dernière oeuvre de Strauss, Les Métamorphoses, sera à peu près contemporaine de la première sonate pour piano de Boulez et des premiers essais de composition électronique de Stockhausen. Un gardien de la tradition ? Tout le laisse penser. Mais ce même Schoenberg, et surtout Berg, ne seraient certainement pas si avancés si il n’avait pas osé avant eux bousculer les principes harmoniques et mélodiques de façons si insolentes. Un rénovateur de l’art lyrique ? Salomé et Elektra ont certes beaucoup dérangé, mais Pélléas , quelques années auparavent, était déjà libéré de l’emprise wagnerienne et Wozzeck, bientôt, proposera une adéquation plus décisive du drame et de la forme musicale.

De toute évidence, compositeur prolixe et sur-doué, Richard Strauss, en 1913, n’est certes pas un débutant. Une longue série de poèmes symphoniques d’abord, puis, après deux tentatives lyriques guère chanceuses (Guntram en 1894 et Feuersnot en 1901), un premier chef d’oeuvre en 1905 : Salomé. Livret et musique font scandale. Ecriture complexe autant que novatrice. L’orchestre et la voix y sont poussés à un paroxysme inconnu jusqu’alors. Viend ensuite la collaboration avec Hugo von Hofmannsthal. Encore plus étrange, Elektra en 1908 amplifie en la densifiant l’esthétique de Salomé. Le chevalier à la rose, trois ans plus tard, semble cependant tendre vers un certain classicisme, recherché également par son librettiste. Il assure en tout cas au compositeur une notoriété publique sans précédent, la plus grande probablement qu’ait jamais connu un compositeur d’opéra au XXème siècle. Ariane à Naxos confirmera en 1912 cette volonté de classicisme. L’écriture vocale, toujours magnifique, n’a plus la même tension. L’harmonie, l’orchestre, le langage ne jouent plus si éffrontément avec les tentations du modernisme. Le compositeur qui entreprends, à l’aube de la première guerre mondiale, la composition de son troisième opéra en collaboration avec l’écrivain Hugo von Hofmannsthal se serait-il assagi ? Tout le laisse à penser mais c’est ne pas voir tout ce que cette évolution contiend de plus surprenant encore. Car voila bien une des oeuvres les plus singulières qu’il soit. C’est ici que va apparaître, dans tout son éclat, le vaste éventail du langage straussien, la synthèse de la modernité de ses débuts et de son classicisme. Strauss, en effet, ne se contente pas d’éffectuer un simple retour à toutes les audaces qui firent sensations dans Salomé et Elektra, mais sait également profiter de toute l’expérience acquise avec Le chevalier et Ariane. C’est dans cet esprit de synthèse qu’il compose, de 1914 à 1917, son oeuvre la plus complexe, la plus ambitieuse et la plus démesurée:La femme sans ombre.

En attendant Berg, un wagnerien se souviend de Mozart

Le langage musical de La femme sans ombre est d’apparence assez hétérogène. On y trouve diverses composants réunissant, en une étonnante unité, une variété de styles musicaux, des prémonitions certaines, des références voulues comme des influences subies. Influences au premier rang desquelles se trouve celle de Wagner, bien sûr. Le système des leit-motifs, les vastes dimensions de la construction, le traitement de la langue allemande et, surtout, une écriture orchestrale d’une grande subtilité placent Strauss dans la lignée directe de Wagner dont il a déjà dirigé les oeuvres à Bayreuth. L’influence wagnerienne est incontournable à cette époque, même si Strauss écrit en 1916 à Hofmannsthal : « Je vous assure que je me suis définitivement dépouillé de la cuirasse musicale de Wagner » . Il existe cependant une autre influence, ici plus volontaire que subie, presque une référence : celle de Mozart.

On sait que déjà Le chevalier à la rose évoquait Les noces de Figaro. En un sens La femme sans ombre renvoie à La flûte enchantée. Le recours à la magie, la salvation par les épreuves en sont autant d’indices, attestées d’ailleurs par la correspondance entre le compositeur et son librettiste. L’opposition des deux couples surtout (l’Empereur et l’Impératrice / Barak et sa femme) suit e modèle de celui deLa flûte (Sarastro et la reine de la Nuit / Papageno et Papagena) avec leur hiérarchie : un couple supérieur, l’autre inférieur. Mais un troisième couple interviend également, un couple négatif : la Nourrice et le Messager. Par les maléfices dont ils sont porteurs, ainsi que par la rudesse et la cruauté de leur caractère, ces personnages renvoient directement à un autre couple célèbre pour sa négativité : Kundry et Klingsor. Le thème de la pétrification, d’autre part ne peut qu’évoquer Don Giovanni si ce n’est Beaudelaire (« Tu es belle, mortelle, comme un rêve de pierre … ») auquel Hofmannsthal était particulièrement attaché. S’il se souviend de Wagner dans l’élaboration d’un discours en perpétuelle adéquation avec le drame, il retrouve Mozart dans la composition des grands finals polyphoniques qui évoquent irrésistiblement le Mozart des derniers grands opéras. L’écriture vocale, elle-même, oscille entre une liberté de ton toute wagnérienne et un classicisme très mozartien. Strauss finalement recherche une synthèse entre les principes de ceux qu’il considère comme les deux plus grands créateurs de l’art lyrique allemand.

Enfin, par bien des égards, La femme sans ombre est, plus que tout autre opéra de Strauss, annonciatrice de ce que Berg réalisera dans Wozzeck et Lulu. En maints endroits les audaces harmoniques rapprochent tout à fait le style de Strauss de celui de l’Ecole de Vienne, et l’utilisation de la voix déclamée de l’Impératrice au dernier acte, place cette esthétique dans le contexte du mélodrame dont Berg saura se souvenir.

L’ombre fondatrice

Le symbolisme présent à plusieurs niveaux dans cet opéra, se trouve déjà dans ce qui en est la thématique principale : l’ombre.

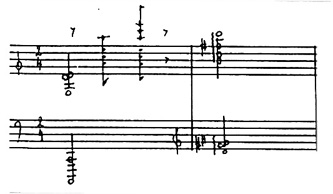

Sa configuration de nature assez abstraite (deux quartes disposées symétriquement par rapport à un ton) est ici une donnée matricielle. Il s’agit d’un embryon du célèbre cycle des quintes que l’on sollicite lorsqu’il s’agit d’expliciter le pourquoi de tous les intervalles chromatiques. Ce cycle, fondateur de tout l’appareil musical occidental, se retrouve également dans bien d’autres civilisations. L’ombre aussi, dans cet opéra, est fondatrice : elle est avant tout le symbole de la fécondité, et l’Impératrice (mi-humaine, mi-déesse) en se l’acaparant revêt completement la forme humaine tout en sauvant l’Empereur de sa pétrification annoncée. Ainsi ce motif engendre-t’il une longue série de motifs dérivés. D’abord celui de la femme sans ombre qui en est en fait une version articulée :

Sa configuration de nature assez abstraite (deux quartes disposées symétriquement par rapport à un ton) est ici une donnée matricielle. Il s’agit d’un embryon du célèbre cycle des quintes que l’on sollicite lorsqu’il s’agit d’expliciter le pourquoi de tous les intervalles chromatiques. Ce cycle, fondateur de tout l’appareil musical occidental, se retrouve également dans bien d’autres civilisations. L’ombre aussi, dans cet opéra, est fondatrice : elle est avant tout le symbole de la fécondité, et l’Impératrice (mi-humaine, mi-déesse) en se l’acaparant revêt completement la forme humaine tout en sauvant l’Empereur de sa pétrification annoncée. Ainsi ce motif engendre-t’il une longue série de motifs dérivés. D’abord celui de la femme sans ombre qui en est en fait une version articulée :

Ensuite celui de la dimension humaine de l’Impératrice qui apparait aux bois graves lorsque la Nourrice, laisse entendre que c’est de sa mère que l’Impératrice tiend un penchant irrésistible pour les humains :

Basé sur une sucéssion de quartes, le motif de la dimension humaine est un gauchissement du motif de l’ombre : une quarte juste encadrée par une quarte augmentée et une autre diminuée. Celui de la fécondité universelle dont le faucon (annoncé par un « do# ») est le symbole et qui déroule en traits aigus et rapides l’arpège de l’ombre :

Celui du Talisman enfin,

dont la disposition succéssive de tous les éléments nous restitue le fameux cycle des quintes dont l’ombre donne la matrice.

C’est un chaîne sans fin que l’on a l’impression de tenir ici, dans laquelle l’ombre, dans sa volontaire indéfinition, est omniprésente. Comment, ici, ne pas penser au début de La Mer de Debussy qui, dans une esthétique différente, présente exactement le même procédé.

Debussy-Strauss ? Quelle curieuse conjonction ! Ce même Debussy qui ne devait pas gôuter outre mesure le style emprunt de germanisme de Strauss, et Richard Strauss s’étonnant que Pelléas « ne soit que cela » ! Et pourtant, au delà des clivages nationaux et stylistiques, rien ne nous interdit de chercher, chez l’un comme chez l’autre, une esthétique voisine, comme la quête d’une image sonore commune.

Une esthétique de la fantasmagorie

S’il fallait définir l’esthétique dominante de cet opéra, je dirai qu’il renvoie à une esthétique de la fantasmagorie. La conception du timbre et la démultiplication des images dans l’orchestre ans l’orchestre sont, de ce point de vue, tout à fait passionnantes. L’opulence orchestrale, si souvent attachée au nom de Strauss trouve dans la femme sans ombre, sa plus parfaite justification. Certes, dans le final du second acte, l’écriture massive doit poser bien des problèmes d’équilibre lorsque les trois frères doivent rivaliser avec un orchestre immense (avoisinant la centaine de musiciens). La percussion elle-même comporte des instruments assez inhabituels pour l’époque (machine à vent, machine à tonerre, 6 gongs chinois, 4 tamtams, un glasharmonika) et recours à créer une texture sonore extrêment chargée de couleurs non conventionnelles. Mais l’orchestre straussien, par ailleurs d’une plasticité étonnante (le duo de la Nourrice et de la Femme au début du second acte traité en musique de chambre renvoie directement à la « berceuse » de Kundry du second acte de Parsifal.) est utilisé principalement dans la volonté de composer des mixtures de timbres et de figures. C’est plus une irisation orchestrale qu’une surcharge sonore que recherche Strauss. Ses textures font partie intégrante de son langage et l’image recherchée est de nature complexe et ne peut se résumer en une épure de lignes. En prolongant cette esthétique, dont le Wagner du prélude de Parsifal ou du final de la Walkyrie est un des exemples le plus marquant, Strauss est ici bien loin de la conception du timbre pur telle qu’elle pouvait naître à la même époque chez un Anton Webern ou un Edgard Varese.

Un des plus beaux exemples de ce procédé se trouve dans les différentes appartitions du motif de l’ombre. Rien que par son évocation poétique (« cette part de nuit que l’on traine avec soi » selon la belle formule de Jean-Yves Masson) on comprend aisément comment cela a pu entrer en contact avec une telle esthétique. La première fois qu’il apparait, ce motif ne se présente pas moins sous huit formes superposées et dérivées : l’arpège simplement aux clarinettes et aux bassons, un motif annonciateur de celui de la femme sans ombre repris deux fois entre violoncelles et alti, un augmentation de ce motif joué à la flûte, deux formes simplifiées se partagant entre les deux harpes, une gamme en double-croches (alti et violonceles) remplissant les intervalles du motif, une autre en septolet au violon solo terminant la précédente. Le tout déroulé pianissimo dans une vaporeuse montée du grave à l’aigu. Comment, là encore, dans cette description d’une même image démultipliée dans l’orchestre, ne pas reconnaître là aussi ce qui fait la spécificité du dernier Debussy : celui de Jeux ou de La Mer ? Ici et là, même clarté de l’orchestre, même tendance aux jeux de miroirs se renvoyant une image unique mise en abîme sous des formes dérivées.

Le clair et l’obscur

Dès la première page de l’opéra le ton est donné. Strauss refuse ici la tentation du long prélude wagnérien pour entrer directement dans le vif du sujet. Cette « mise en condition immédiate et synthétique » se retrouvera, condensée jusqu’aux limites, quelques temps plus tard dans le léger roulement de caisse-claire qui symbolisera, en un minimum de temps, le contexte « militaire » de Wozzeck. Cet opéra, on le sait, est fondé sur le principe d’une opposition entre deux mondes : celui des Esprits, et celui des humains, et, partant, ce qui est obscur et ce qui est clair. La Nourrice, au service de l’Impératrice, s’entretiend avec le messager de Keikobad, le Roi des Esprits. Ses paroles commencent par : » Licht überm See » ( « lumières sur le lac »), et s’achèvent par : « nächtlich in Sorge und Pein ! » (« dans la nuit, l’inquiétude et le tourment ! »). La Nourrice fait partie du monde de la clarté mais a passé un pacte avec celui des ténèbres. Elle sera constamment à la frontière des mondes comme celui des humains (qu’elle déteste) et celui des Esprits (qu’elle courtise). L’orchestre, dans les sept mesures qui précèdent son entrée, symbolise tout à la fois ce caractère négatif et ambigu qui relie les mondes, et l’image sonore (opposition du grave et de l’aigu) qui sera, en quelques sortes, la matrice de tout l’opéra. Le motif de Keikobad (lent et lourd) trois fois martelé dans les régions graves (Tenortuben, trombones, tuba, timbales et grosse caisse) :

masque l’entrée de celui des forces maléfiques (deux fois plus vite), joué aux clarinettes, qui prolifère à partir d’un agrandissement constant de ses intervalles, avant de se perdre dans l’aigu.

masque l’entrée de celui des forces maléfiques (deux fois plus vite), joué aux clarinettes, qui prolifère à partir d’un agrandissement constant de ses intervalles, avant de se perdre dans l’aigu.

Les violons, puis les bois aigus, le glockenspiel, le celesta et les harpes (bref, tout ce que l’orchestre contiend de transparence et de cristallin) prennent ensuite le motif de l’Ordalie, agrémenté des traits fugitifs.

L’obscur et le clair sont ainsi relié, symboliquement par le personnage de la Nourrice, et musicalement par le motif des forces maléfiques qui la caractérise. Et ce va et viend constant, comme deux aimants qui s’attirent ou se repoussent, sera le moteur principal de tout cet opéra. Mais c’est au niveau de l’écriture, dans laquelle Strauss montre ici son extraordinaire « sureté de main », que se réalise pleinement cette transition entre l’obscur et le lumineux. Là, il sait utiliser avec une incroyable maitrise, tous les éléments de son langage allant du plus grand classicisme tonal à l’atonalité la plus complète.

En résumant quelque peu on pourrait dire que Strauss utilise d’autant plus les fonctions tonales lorsqu’elles évoquent des situations stables ou positives. Le choix de ces matériaux, les uns tournés vers le passé et que l’on connait (le système tonal), les autres, incertains ou menacant et anticipant l’avenir (l’atonalité), est cependant conçu dans une même cohérence et dans une continuité organique remarquable. Les fins du premier acte (motif du bonheur familial)

et du troisième (la réconciliation des deux mondes), les motifs des amants, de l’alliance, du couple sont solidement ancrés dans un moule tonal. Tous les motifs évoquant les situations troubles, inquiètes ou négatives sont directement conçus dans une optique de tonalité très élargie, dans laquelle le travail motivique les pousseront dans des contextes complètement libérés de toute fonction harmonique.C’est dans ce sens que Strauss renoue avec la complexité de ses premiers opéras après le clacssicisme du chevalier et d’Ariane. Mais cet exemple sera suivi par Berg qui, dansWozzeck, présentera le même éventail stylistique lorsque la situation l’exigera.

Les personnages vocaux

Il a été souvent remarqué que Richard Strauss excellait plus volontier dans le traitement des personnages féminins plutôt que dans les masculins. Cette idée ne se contredira pas ici. Mais il faut bien avouer que c’est l’Impératrice et la Femme qui font avancer le drame plus que les hommes. C’est à l’une d’elle que l’autre veut voler l’ombre par l’intermédiaire d’une troisième. C’est à elles que Strauss consacrera le plus d’énergie dans l’écriture vocale. Leurs caractères sont remplis de contradictions et évoluent en cours d’opéra. De par leurs caractères, soit déchiré, soit négatif, soit inflexible, mais de toute manières fortement dessinés, elles portent un style vocal d’une profonde densité et d’une grande variété. Les ambitus sont extrêmement étendus : plus de deux octaves et demi pour la Nourrice et la Femme ! Le rôle de l’Impératrice, sans conteste un des plus perilleux qui soit, subit au cours de l’oeuvre une profonde métamorphose. Sa première apparition lui confère le caractère d’un coloratura avec sa virtuosité dans l’aigu, ses vocalises et son « contre-ré ». Suivant en cela l’évolution de son caractère et sa détermination, son style évolue vers celui d’un haut soprano dramatique dont les accents mozartiens sont frappants. N’en serait-ce pour preuve que le déchirant « Zur Schwelle des Todes! » (« sur le seuil de la mort ») lorsqu’elle s’oppose résolument aux machinations de la Nourrice, ou, dans le silence de l’orchestre, elle chante la même note sur trois octaves différentes. Son style évoluera encore vers le mélodrame lorsqu’elle aura à affronter sa dernière épreuve .

Les personnages de l’Empereur et de Barak ne se situent pas au même niveau d’intérêt. On peut dire, sans éxagération, qu’ils apparaissent dans les moments les plus faibles de l’opéra, ceux dans lesquels Strauss semble tenté par l’aria au profit de la mélodie continue. Leur caracère à tout les deux est extrêmement passif. Pendant les deux tiers de l’opéra, Barak attends patiemment que sa femme se calme tandis que l’Empereur, avant sa pétrification, ne se parle qu’à lui même lorsqu’il ne s’adresse pas à son faucon. L’action ne les concerne guère et le traitement vocal leur est approprié. C’est surtout vrai en ce qui concerne l’Empereur, dont le rôle n’est pas vraiment un. Les intervalles de ses deux airs sont plus simples et l’écriture rythmique plus conventionnelle : la tentation du bel canto n’est pas loin. Le rôle de Barak bénificie d’une articulation plus élaborée. Mais, contrairement aux rôles féminins, il n’est pas exempt d’un certain conventionalisme comme c’est le cas dans le chant de jubilation qu’il entonne à la fin du troisème acte dans lequel la tonalité d’ut majeur, sans altérations ni notes étrangères, contraste de manière un peu décevante avec les recherches harmoniques dont Strauss fait ici usage. C’est assurémment le passage le plus faible de toute cette partition.

Strauss enfin

La complexité de cet opéra, ses dimensions, en font un ouvrage qui a souvent été l’apannage des connaisseurs. Le chevalier a, de ce point de vue, « volé la vedette » à la femme sans ombre. Strauss, ensuite reviendra à des dimensions plus réduites, car cinq autres opéras sont encore à venir. Mais peut-être, nulle part ailleurs que dans cette oeuvre, le compositeur n’a trouvé un si profond équilibre entre tout les éléments stylistiques qui constituait sa curieuse personnalité. Après sa mort, Richard Strauss s’est trouvé, à deux reprises, écarté des modes comme des tendances. En marge de la modernité esthétique de l’après-guerre d’abord. On y a vu que le dernier soubresaut d’un romantisme nostalgique. Position qu’il a certes défendu mais qui ne résume pas toute son activité. Dans les années soixante, ensuite, lorsqu’est apparu un engouement du public pour les grandes compositions symphoniques du début du siècle, sa personnalité a été complètement éclipsée par celle de Gustav Mahler. De par son attachement au passé mais aussi à cause de son indifférence aux questions que posaient l’art et la société de son temps, la personnalité de Richard Strauss est longtemps restée voilée pour nous. Le moment est venu désormais de retirer l’ombre qui s’est trop longtemps couchée sur son visage.

Philippe Manoury

(Texte écrit pour le livre-programme de La femme sans ombre au Théatre du Châtelet à Paris en 1994)

Paris, Janvier 1994.